展覽名稱:“線山水”樊洲水墨藝術展

策 展 人:賈廷峰

學術主持:彭德

藝 術 家:樊洲

展覽時間:2015-04-18 - 2015-05-18

開幕時間:2015-04-18 15:18

展覽地點:北京市朝陽區酒仙橋路798藝術區2號院B10·太和藝術空間

電話:010-59789856

線脈 、山脈 、文脈與世界

——樊洲新山水的當代意義

文/高嶺

最近幾年,越來越多的人開始關心水墨畫。似乎水墨畫應該成為中國經濟發展在藝術上最合乎邏輯的法理代言人,似乎水墨畫應該成為油畫等外來媒介之外最能夠符合中國人審美習慣的不二選擇。水墨畫能夠成為當代中國視覺藝術發展的代表嗎?我們依據什么來判斷水墨畫在中國當代藝術界的作用和地位?是依據市場嗎?國內市場還是國際市場?是依據接受的廣泛程度嗎?接受越廣泛的就是越先進的嗎?評價水墨畫是依據本土標準還是國際標準?本土情境中是依據傳統標準還是創新準則?水墨畫的評價除了本土依據之外,是否還應放在更大的國際視野里考察?水墨畫現在再次受關注與中國在世界上受關注有聯系嗎?……

今天評價一件繪畫作品,我認為首先要有國際視野,要把任何一件作品放在全球化的背景下進行考察,這與強調藝術家的身份背景、宗教信仰、民族國家、地域特征等文化地理語境絲毫不沖突。無論在東方還是在西方,作品應該表現這些身份、宗教、國家或地域特征,都是藝術界一條不成文的規定。但是,對于人類共同遵守的這條規律,不同時代和不同國家甚至是不同主張和不同意圖的人,在具體運用時卻常常各不相同,南轅北轍。一個恪守傳統或者不思進取的人,往往刻意強調甚至夸大這條在中國被單方面簡化為“越是民族的就越是世界的”規定,認為世界視覺文化的豐富是因為堅守住自身文化的獨特性而形成的。可如果世界上不同民族和國家、不同宗教信仰和意識形態的人們各自都并且只堅守自己的獨特性,世界上恐怕早就沒有交融和共同性的藝術趣味和審美觀念了,早就不可能有英文之通行和西畫在東方的接受和喜愛了。不同語境和不同地域的藝術樣式,在今天,在其原有的環境中固然有其存在和廣泛接受的土壤,但是,這絲毫不能否認在當今全球化和信息化的時代,能夠被自己民族和文化之外的更多的民族和國家的人們所理解和接受的更為廣泛和普遍的藝術語言風格和樣式的更大的價值和意義。從國際藝術的領域來看,只有一小部分人理解的藝術,或者那種需要大量的教育才能理解的藝術,是難以接受和得到廣泛認可的。

樊洲:秋·明月兮 138x68cm 紙本水墨 2015年

這就是中國水墨畫的現狀。這也正是我在此要專門討論樊洲的水墨山水新近創作特點的原因和前提,即我近年關于水墨畫研究和批評的著力點在于其在當代國際大背景下的轉換可能,或者說其在這樣的更加開放的背景下的接受可能。因此,我這里想強調,我本人意在探討樊洲新近用曲線交織畫法畫出的山水,因為已經有許多評論家對他三十年的藝術創作做過各個方面和各種題材的專項分析,而我更看重他的交織畫法下的山水與傳統水墨的關系,與當下藝術的關系,以及與國際其他藝術接受、認同和分享的關系。

著名畫家樊洲的水墨藝術經歷很長,在西北地區師從過不少國畫大師和名家,他對傳統繪畫各種題材在廣泛涉獵和研究基礎上能夠形成個人面貌,除了勤奮,更重要的是對中華傳統文化的熱愛,是對佛道及歷代文論典籍的癡迷。關于像樊洲這樣優秀水墨畫家在各種題材的創作中畫面所包含的風格與技巧上的復雜傳承,以及在知識和意象層面與過往藝術歷史所關聯的豐富指涉,是評論家們贊譽他的主要依據。可問題在于,這些大量贊譽復雜傳承和豐富指涉的評論文字,即便對于受到專業訓練的觀眾而言,也難以區別樊洲與其他傳統畫家在風格手法的明顯差異,更不用說對于沒有中國傳統文化訓練的外國觀眾了。這就是說,如果我們滿足于討論樊洲對于傳統文化的熱愛及其在藝術上形成的豐富傳承和歷史指涉的話,我們就是站在本土加創新的角度討論的,我們只依憑縱向、內在和主觀的經驗,卻無視本土所處的當下國際化的全球情境,忽略橫向、外在和客觀的規律。

因此,討論和評價樊洲,實際上就存在著兩個明顯不同的著力點,一是看重其與傳統的繼承和出新,一是看重其對傳統的脫離和自由。我選擇后者,因為從后者基點出發,我能夠穿過充滿主觀、經驗和感悟性的趣味表白,從視覺圖式和創作手法的角度找到樊洲的新近山水與當代視覺藝術的關系,找到他的探索對于水墨在平面藝術上新的價值和意義。

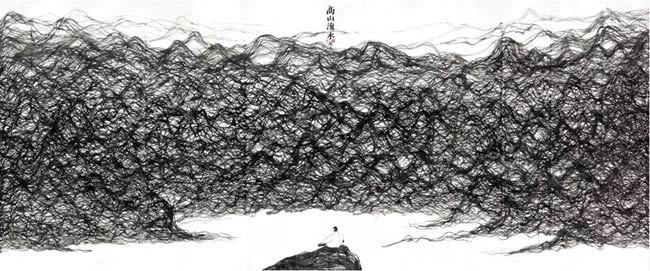

樊洲的曲線交織畫法將墨線的起伏舞動和山巒的綿延回環完美地融合在一起,以致于《月色朦朧照終南》和《山脈·血脈·文脈》中的視覺圖像,如果沒有標題的提示,幾乎難以讓最初觀看者與山的形象聯系起來。無數蜿蜒游走的墨線或淺淡或濃厚,如舞動的青絲,交織成時而激昂時而舒緩的黑白樂章,帶動著觀看者的視線,攪動著觀看者的心漣——這是墨線自由奔走的抽象圖像,你可以視其為峰巒,也可以視之如海浪,它們不圖物象之真,卻寫出了胸中之真,是藝術家胸中意象的高度揮灑。有評論將這種自由奔放的墨線與樊洲對古典音樂的旋律相比擬,稱之為韻律山水,以此應和他對音樂的浸染。而我更愿意將這種帶有音樂韻律的動感與他常年生活于終南山中,終日俯仰于天光山色的朝暮,感悟著大自然的生命魂魄和勃勃氣脈聯系起來。因為這種與山川際會的天人合一,是大自然的生命與人的性靈的雙向合一,是人的生命對大自然的投射,也是大自然對人的生命的映照。正是這種對自然內在生命的發現,才激發出藝術家要用手中之筆墨去表達具體物象背后的生的律動和痕跡,才形成了類似音樂樂章的韻律。

樊洲:高山流水-520x220cm-紙本水墨-2010年

幾乎所有的中國藝術家都會表示出自己對傳統對前人和對大自然的尊崇,也總在表白自己對個性的堅持,然而在筆下的創作中卻總是食古不化,畫面上難以形成個人清晰的視覺語言特征。而樊洲新近的創作卻能給人截然清晰和與眾不同的視覺面貌,究其原因我以為除了他從具像而靜止的群山中發現了勃勃生命的律動之外,在于他從筆墨上找到了表現這種律動的有效方式,即將書法性的用筆真正做到連綿不斷,以連續悠長的濃淡墨線來統領群山之陰陽向背、壑石之紋理質感、樹木之蔥蘢華茂、云嵐之氤氳氣蔚,放棄了皴、擦之狀物,隱略了勾勒之塑形。眾所周知,中國傳統書法和繪畫同根同源,直至今天,兩者的不可分隔最主要體現在用筆的方式上,無論是書法的用筆和結體,還是繪畫的用筆和積墨,都有著共同的運筆規律。但是這種對用筆本身獨立審美價值的強調和重視,都沒有脫離“干如篆,枝如草,葉如真,節如隸”(明王世貞語)意在狀物之情態的要求,也都沒有超越筆劃、間架和章法這些文字本身抽象的形——無論是書法還是繪畫,其“得意而忘象”的追求以不似之似的“意象”和象外之象的“意境”為最高圭厘。

古人和今人在紙和墨的藝術上總在強調和追求“略于形似”的“不似之似”,于是承擔紙與墨相結合的筆便在象形、會意和狀物三者之間穿梭,卻忘了筆其實可以走得更遠、更長。

樊洲新近的努力,讓我們對筆的自由奔走和線的綿延不斷,充滿新奇并且倍受鼓舞,它讓我們意識到軟筆和墨線,同樣可以交織出平面上的塊面和結構。與西方繪畫所不同的是,這種塊面和結構不是用顏料和畫布的基底覆蓋出來的,而是墨穿透和紙呼吸出來的。

樊洲的交織墨線當然不是空穴來風。如果我們將這些令人耳目一新的作品與藝術家同一時期甚至較早時期的以自然為主題的創作做一番認真的比較和分析,便不難看到這種自由奔流的墨線是怎樣經過《浴雪》、《夏·曼妙》、《冬·初雪》、《秋·明月兮》、《天穹兮月圓》、《平靜兮夏山》和《月出·皓天》一步步地蛻變和提煉出來的。

如果說我們中國觀眾通過比較和分析樊洲相關時期作品和對書畫同源同體的溯源,理解和領會了藝術家在對傳統繼承之上的脫離和對自由用筆的解放的內在價值,那么,對于沒有或者基本沒有中國書畫閱讀經驗和教育背景的外國觀看者而言,樊洲新近的交織墨線圖像也具有難以比擬的吸引力。他們不需要費力地了解這些濃淡交織的墨線在用筆的淵源上與東方書法的深奧關聯,他們也不需要殫精竭慮地體會其原本是怎樣被規訓為狀物圖真,他們只從藝術家用柔軟的毛筆能夠讓墨線如此富有力度、韻律和變化,并進而讓整個空白柔軟的畫面充滿無限的造型能力和寬闊的韻域,就能夠清晰而明確地感受到這位藝術家內心涌動著怎樣的激情,有著怎樣的駕馭毛筆和水墨的高超能力。

樊洲:云端月隱-138x68cm-紙本水墨-2015年

將樊洲新近的創作與西方抽象藝術進行比較,不僅語境和媒介有別,甚至于時間節點也無法并行,但環境和生態問題延伸出的自然觀,卻是東西方當代藝術家所無法回避的共同課題。樊洲的創作,當然不涉及當代西方藝術的性別、種族、體制、媒介和政治的話題,但它卻涉及到當代西方藝術中的環境、生態和自然觀的話題,涉及到如何用藝術的表現方式去理解和傳遞對自然的態度的話題。作為一個受到嚴格訓練并取得本土很大榮譽的城市里的藝術家,能夠離群索居,扎根大山深處二十年,溯藝術之道,問天地之魂,求心靈之恒,這種行為本身就是對人與自然問題的最好詮釋,而他勵精圖治、出古為新的交織墨線,正是對自然生命情態的高度提煉和抽象。因此,從崇尚自然、敬畏天地和化無機為有生的意義上說,他的藝術態度和藝術取向是當代的、前沿的。而他從本民族藝術傳統出發,又超越于這種難以克服的傳統,走出自己的筆墨表現道路,讓墨線作為獨立的視覺語言形式在平面的空間中無限伸展、交織、跌宕和游走,能夠贏得自己民族和文化之外更多觀看者的理解和接受,其藝術語言和形式也是當代的。

我贊賞樊洲先生通過他新近的創作所清晰呈現出來的努力,因為這對于中國人來說,它是一位有著深厚傳統水墨功底的藝術家不斷反思和批判自我之后脫胎換骨的表現;因為這對于外國人來說,它是一個與其他國家和民族有著共同問題和挑戰的藝術家找到的并不隱晦而且充滿激情的藝術形式。墨線,不僅承接起自然的山脈和傳統的文脈,更連接起中國和世界,連接起這個星球上的每一個人,從身體到心靈。

(來源:環球文化網)

樊洲韻律山水集評

易夫.米勒岡(法蘭西學院藝術院院士)

樊洲畫里的線條很優雅。能感覺到畫家內心的純凈,作品洋溢著與大自然的和諧。有巴赫的靜謐,也有喜多郎的空靈。

皮爾.卡丹(法蘭西學院藝術院院士)

樊洲是天才藝術家。比美國勃洛克的線條更有內涵及韻味,很現代。

朱青生(藝術批評家)

終南山既是一個真實的地方,又是一個文化的想象。中國繪畫之所以可以通過一脈相承的方式來完成最高境界,得自于兩種途徑,皆與終南山相接。樊洲與終南日夜面對,正是沿著從此景的終南再造圖式的境界,樊洲近作的得意處,意圖已是自由的間架結構。

賈方舟(藝術批評家)

樊洲將自己的人生融入山水之中,和山水朝夕相伴,在山水間體悟山水,在山水間畫山畫水。以這樣一種藝術的方式生存于自然之中,在現代畫家中實不多見。樊洲真正做到了“招自然之性,成造化之功”,他的作品完全擺脫了傳統山水畫的定式和符號,真正做到了大氣盤旋,直呈自然生命的至高境界。

李小山(藝術批評家)

樊洲以“道”“氣”為源,以音律入畫,發現了曲線交織的畫法,體驗到了大自然的內在律動,非常鮮明地表達出多年來他對山水畫圖式的出色的理解。他在肯定中否定,在否定中肯定,一切皆出于他精神上的自由。一個自由的人才能避免淪為名聲和物質的奴隸,真正地享受藝術帶來的快樂。

魯虹(藝術批評家)

樊洲在創作中是十分強調想象作用的。正是借助于無盡的想象,他才能根據對現實的感受,塑造意象,經營意境,進而抒發他的情感,寄托他的懷抱。沒有對傳統山水畫程式的熟練掌握,沒有對自然的切身感受與提煉,沒有對人生的大徹大悟,他絕然達不到如此高超的藝術境界。

張渝(藝術批評家)

樊洲的可貴在于,他的創作能從樂舞精神入手,把傳統的文人畫家的“澄懷觀道”從虛靜之中提升到帶有樂之精神的善的境界。從求美到求善,從處心積慮到隨心所欲,再從隨心所欲到不逾矩,樊洲的山水畫讓人耳目一新,卻又從未怪誕不經。也許,樊洲的心理永遠有著這個“經”——善。因此,我用“上善若水”來說樊洲,既說他的畫,也說他所講求的文脈與傳承。

陳孝信(藝術批評家)

在整體面貌上,樊洲與古人,與石魯、李可染等前輩巨匠拉開了距離,更加具有了一種強烈的現代美感;在創作方法上,樊洲與賈又福等當代大家相比大異其趣,為當今山水畫壇增添了異彩。“落筆無古人,興酣欺造化”,如今的樊洲深悟此言的真諦。

賈廷峰(當代藝術推手)

樊洲的線恣肆奇崛、迭宕連綿、堅韌悠遠而又含蓄內斂。收放自如間充分演繹終南山的煙云供養和道家的隱士風骨。在藝術價值和市場價格嚴重錯位的今天,樊洲作為“中國山水精神”的集大成者,正以其高學術價值、低市場價格于當下中國的藝術現實中正本清源,其作品具備很高的文化價值、藝術價值和收藏價值。

【免責聲明】:凡注明 “中國美術大觀網” 字樣的圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留 “中國美術大觀網” 水印,轉載文字內容請注明來源“中國美術大觀網”;凡本網注明“來源:XXX(非中國美術大觀網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其作品內容的實質真實性負責,轉載信息版權屬于原媒體及作者。如轉載內容涉及版權或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉載請注明出處:http://m.669903.cn/exhibit/87.html