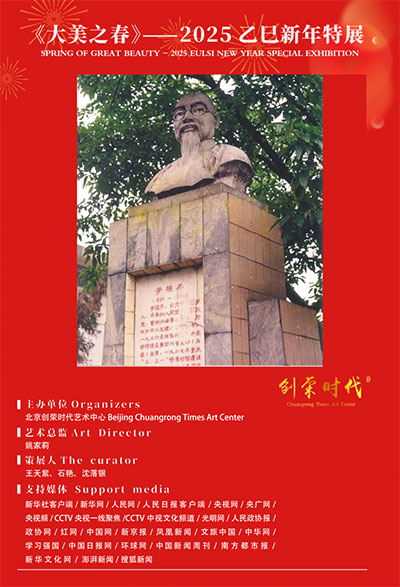

前 言

新年,宛如一首清新的序曲,奏響著希望與新生的旋律。在這個萬象更新的時刻,我們迎來了這場意義非凡的新年特展。藝術,是時代的脈搏,是社會的鏡像。在當代,藝術的形式日益多元,表現手法層出不窮,但其核心始終未變:藝術是一種情感的表達,是思想的碰撞,是人類智慧的升華。

“藝術是時代的聲音,文化是民族的根基。”藝術不僅僅是個人情感的抒發,更承載著一個時代的精神與文化的力量。每一件藝術作品,都像是一扇窗,打開了我們看待世界的新視角,也邀請我們進入一個更為廣闊的思想空間。

新的一年,新的藝術探索。藝術創作是永無止境的追求,也是不斷自我超越的過程。正如蛇的蛻變一般,藝術家們在不斷的思考與實踐中脫胎換骨,涌現出新的創意與靈感。我們相信,這些作品不僅是藝術家個人情感與思想的結晶,也將在觀眾心中激起新的波瀾,喚醒每個人內心深處對美好、對智慧、對未來的渴望。

讓我們在2025乙巳蛇年這個充滿變化與可能的時刻,帶著對藝術的熱愛與敬仰,走進這場豐富的藝術旅程。愿本次展覽成為我們心靈的滋養,思想的啟迪,以及未來創作與探索的源泉。

藝術之路,不僅僅是技巧的磨礪,更是精神的追求與時代的呼喚。在這條道路上,每一筆、每一色、每一形,都是藝術家心靈的投射,都是對人類美好生活的深情禮贊。無論是對自然的描摹,還是對人性的探索,藝術在本質上永遠追求的是對真理的啟示和對生命的尊重。

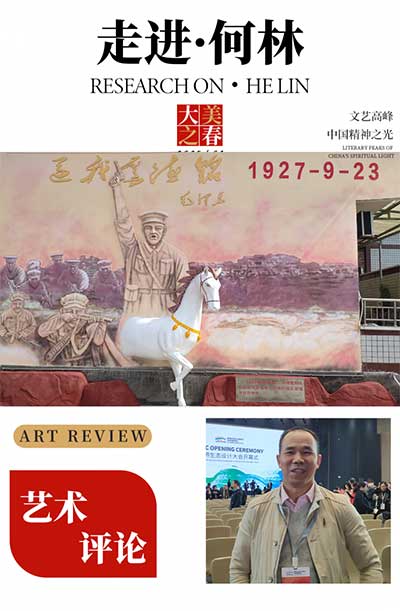

當我們站在“大美之春”的起點,眺望著那座“文藝高峰”,我們看到的不僅僅是過去的輝煌,更是未來的光明。每一位走在藝術之路上的人,都在以自己的方式,點亮“中國精神之光”,讓這份光輝照亮世界,溫暖未來。

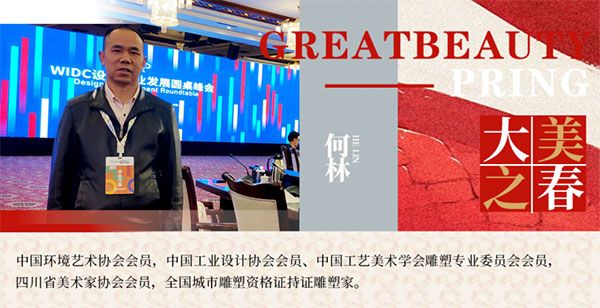

何林,民盟盟員,1967年生于四川自貢。1992年就讀于中央工藝美術學院裝飾雕塑專業。

中國環境藝術協會會員,中國工業設計協會會員、中國工藝美術學會雕塑專業委員會會員,四川省美術家協會會員,全國城市雕塑資格證持證雕塑家。

主要雕塑代表作有:孫中山秘書《李筱亭》胸像,四川輕化工大學李白河校區《江姐》塑像,貴州赤水市《復興場紅軍戰斗遺址》紀念碑組雕塑,雅安北高速出口不銹鋼《熊貓》雕塑,自貢盧德銘故居(竹園村)《文山會議-毛澤東等塑像》,自貢一中校園鑄銅浮雕《培德百年》,雅安二郎山喇叭河國家森林公園鑄銅雕塑《山神》。

1998年雕塑作品《龍騰鳳舞》獲全國“槐花杯”雕塑大賽“槐花獎”;

1999年不銹鋼雕塑作品《崛起》入選四川省建國五十周年省美展,《母與子》在北京軍事博物館展出,獲“世紀杯”中國工藝美術創作大展優秀獎;

2003年《翱翔》獲四川省優秀作品獎。

發表論文有:《中國內地形象設計憂思》、《城市建設與形象設計水乳交融》、《推動工業設計培訓,加強工業設計與技術創新》、《成渝“雙圈”經濟區發展我建議》、《扎實千年鹽都文化,助推我省國家文化出口基地發展》。

2019年作為設計師代表參加中國煙臺“世界工業設計大會”,與會代表共同簽署發起成立聯合國設計產業組織,該組織總部永久落戶山東煙臺。

解讀自貢張家沱炎帝宮建筑群

甲辰立秋時,驅車到富全禽畜養殖基地的途中,伯樂來電詢訪,仿古建筑中的技藝,我不加思考的一五一十給他脫口而來。湊巧,仲秋之時卻加入了中國華西四川省建十一司的旗下隊列,為古跡探訪,赤子的家鄉情懷,意愿融入釡溪河畔做一粒塵灰。

位于自流井區張家沱的四川省級文物保護建筑——炎帝宮,整個建筑群共分炎帝宮、鹽工之家、川主廟三個集群建筑組成。目前對該建筑的接觸,借此高談闊論的解讀自己不成熟的觀點,供來者共勉。

兒時看到這個建筑群的左岸,是歷代自貢主要的農副產品交易市場,張家沱在明清時就熱鬧非凡,自古就是川南集貿交易中心;腳下是釡溪河岸最大的鹽船碼頭,每天數以百計的歪脖子船,在此停靠裝卸貨物。古鹽碼頭岸邊由巨石鋪成,伴有明清延續的下橋,橋石長約3米的條石平鋪。左上是國保級遺址文物——匯柴口古鹽道,古代從敘州府(今宜賓)、云南到自流井,這里是入城必經之地。右岸是白節灘古居民區,臨解放后興建的自貢第一座大橋,十字口洋灰橋,相距不足百米。大河的對岸是沿自漢代逐年修建的自流井老城區,也是自貢市歷代最為繁華的鬧市中心區域。加之歷代鹽業的興衰,俗有千年鹽都美譽!

從風水學說看建筑,建筑群以中心軸線,大山門前建有相對比較高的石梯步,從下起步有17步,石梯中有1.5m寬的歇腳平臺,再從平臺起13步到大門前外廊廳。建筑呈乾坤坐向,居四掛角寓意和諧,背靠富臺山鹿酷似馬鞍山形;面向海潮山崗(自貢天車釀造廠),也似筆架。前有釡溪河(古老的上橋和新橋)的來水,不見水出,恰如晶瑩剔透的一汪活水,此建筑在風水學中可理解為富駕乾坤之說。

從建筑結構觀察,炎帝宮的大門相對低于鹽工之家,有近水樓臺先得月的意境;而鹽工之家建筑格調霸氣,居高臨下,蔚為壯觀;川主廟林瓏奇秀,好似附屬建筑,與鹽工之家有機組合。站在對岸觀此建筑群落,如鏡中之物,建有青磚高墻門頭,炎帝宮屹立懸山式建筑,而鹽工之家建筑確為斜疝式,此建筑即與本地區祠堂建筑吻合,也與坐落于金魚河西北岸的夏洞寺,始建于明代的建筑極為雷同。建筑群落右方的川主廟,建筑幾乎臨水于堡坎懸崖,建筑前方沒有設大門,而在側面開小門,并入亭臺廊道進入。東入口小門邊有個園拱小窗,窗的上額灰塑貼有碎瓷文字“傳奉祠”,有如今門禁一般。

咱就進入殿內慢慢道來:

中庭建筑鹽工之家,從梯步向上進入,因解放后,數十戶居民幾十年久居,為生活便利,亂搭建改造較多,但是,基本木制建筑構架完整,房頂屋架穿枋和木雕駝峰基本完整,地面上柱礎石雕刻基本可視其浮雕圖案。建筑分正殿,右正屋,花廊廳,左廂房,右廂房,前門廳,左右居室,三個天井組成。從木制看,正殿的大木立柱由雙背環抱,高約二丈有三(7.3m),十一根楨楠立柱和五根楠木做抬梁,經工匠榫卯穿枋構建,此乃整個建筑群落中室內空間高度之最,建筑密度最大,使用功能較多的建筑。

正殿左右房梁上的木雕坐墩、角背、駝峰,和保存完好的撐弓,方中求圓的雕刻手法比較簡潔,浮雕深淺凸起光影效果講究,基本與明末清初簡潔豪放的手法類同。自唐宋以來耕讀文化,勤儉持家深入民心,農家百姓的家具和房屋裝飾不可能像皇宮貴族一般金碧輝煌,只能營造一種樸素淡雅、簡約溫婉、內斂低調的藝術之美。

明代以前,由“小木”制作。古老體從簡單的花卉紋飾圖案起步,逐步轉向吉祥寓意類題材。圖像簡潔稚拙,板塊式組合構圖,層次單一。工具簡陋,最初以陰刻線條為主,逐步向淺浮雕、深浮雕方向發展。明末清初木雕的建筑裝飾上一般不上油漆,保留原有“白木雕”的素雅之風,和此時文人志士清高脫俗的書生之氣十分契合,更得到社會大眾的充分認可和推崇。

地面上石雕柱礎形狀各異,雕刻圖文簡練,花卉雕刻粗中見細,尤其是花卉一目了然。柱礎石雕以正殿月臺起,可以分別解讀為:月臺左右為蘭花,中間大柱為瓜上蓮花,寓意東家清廉純潔之意;挨近花廊廳柱礎正面雕刻鹿回頭,側面雕刻牡丹,寓意貴人迂回常來常往,共享富貴榮華;花廊廳中間柱礎雕刻,側面為云錦窗,正面為喜鵲,接近門廳,寓意進來有喜,喜上眉梢,喜氣祥和。屋檐挑枋末端木雕龍頭,祥云的雀替、與花草相連的撐弓,寓意騰云駕霧之勢,龍起祥云。

從房梁駝峰到屋檐撐弓,地面石雕柱礎,以其高超的雕技,多樣的形式,樸茂清新,俗中見雅,即能素享盛名,更歷久不衰,從而早已越出了川南地域的范圍,不僅代表當代時期,且為川南民間雕刻藝術的經典之作,堪稱一絕。

正殿鎮宅的后墻有長2.12m寬0.3m厚0.3m的下基石安于軸線中心,左右兩根大楠木柱子之間建長6.18m寬2.68m高0.5m的石砌月形臺,作者分析為堂主(幫會)主副龍椅之地。若是供奉神龕推理不成,因為高度低于成人生殖,不符合傳統意義上神龕的定律。對其月臺進行探方考查,月臺有二層石灰三合土層,下層與地面在同一水平層。并在此層中間部位獲取到已經破碎的青花瓷,有碟、碗、盤和方孔洞對穿的器皿碎片,還有一根貌似手鐲的白玉弧形殘段長3.5cm,玉質通透乃上等,青花瓷的圖案畫風隨意豪放,不等同于乾隆及以后瓷器畫派,近乎于明瓷的技法,釉色濃淡有佳,屬瓷中上品。

建筑的排水系統至今數百年都不落伍,三個天井有生的氣象,設四水歸堂,水為財,井聚氣,不見水的溢出,方寸里觀天象,北斗七星盡收斗中,設計之巧妙。殿后有山,山有洪水,難免有泛濫之災,卻將后檐排水從明溝一端流入暗溝,而消失于屋基一側,經三次過濾沉沙向外導入河道,科學的做到了排洪,環保防沙,防盜并舉的功能。

為了查考建筑年代信息,按歷代建筑動工時的隱藏信息探方查考,雖然,目前沒有查考到具體建筑年代的詳細時間,根據古代建筑的科考信息做深度發現,在左側楠木大柱中撬開秘制凹函,里面空空如也,卻任然留有鳥窩狀的凈地,有遺憾的一面,可根據木料分析,至少在百年以前就被盜擾。大部分的木雕撐弓和雀替也許在解放后破四舊時期被毀。

以材質論物料,立柱和梁枋的好木材料,從采伐、運輸、處理和保存,都會選擇合適的時間砍伐木材、將木材堆放在空氣流通的地方自然風干,木頭經歷多個一年四季溫差高低的變化,自然收縮后建成的房架穿枋結構木材不變形,逐漸變得更加穩定,是大木和楠木使用中工匠必具備的本領,房料采用拼接技巧防止木材開裂變形翹曲,在此建筑群中都使用了該要領。

再看建筑群落左側的炎帝宮,古老的炎帝宮早年前已經是四川省級重點文物保護建筑,始建于清嘉慶年間,系兩層樓的抬梁木結構建筑,于道光五年和咸豐四年兩次培修,現存建筑有戲樓、客廨和左側廂房。大門前有石板鋪砌道路寬2.2m通道,道路由石板鑲嵌一字排開鋪成,門的左右立墻是古青磚砌筑,從戲樓下層通道進入,通道左右為戲樓下層的居住用房,每個房間是木柱穿枋結構,中間四根楠木直徑40cm屹立,空間不大。穿過通道,則是向上行11步石梯,梯步上端是石板鋪成長21m寬8.9m的小廣場,同被毀的正殿構成四合院式建筑。正面再向上,還有高起石梯12步,左右為蒼勁有力的條石,精工砌筑的堡坎墻壁,堡坎的左右砌石質護欄,石欄桿立柱分別雕刻有形體各異的神獸。

在石堡坎上方,雖原正殿建筑已經被毀,也許是破四舊時,加之年久失修,供奉的神像也一應遭洗劫,現在只留有原建筑屋基的殘痕,和雕刻精湛,兩端雕刻吼獅子的神獸,構成長3.63m,高0.78m的神龕。

正殿的正前方是懸山式戲樓,戲樓前護欄由高0.8m木質豎斜孔榫卯做成,護欄下圍板是木刻浮雕,技法熟練細致,以戲劇和傳說演義中人物的浮雕,浮雕人物以民俗生活,疏密錯落有序,還有部分貼金,描朱紅土漆顏色依稀可見。戲樓的屋檐梁枋還有曾經彩繪油漆的痕跡。挑枋出端雕刻龍頭威武虎嘯,吊掛圖案可與竹編比美,確是雕刻中的精品,表面貼金基本完整,看上去非常華麗。木質撐弓雕刻,屋脊灰塑貼碎瓷圖案,猶如山川風景,人物懸塑,祥云騰空,非常奧美。

明代,木工分“大木”和“小木”, “小木”又細分為“細木”和“雕花”兩個匠作,雕花成為專門的匠作以后,技藝進步發展迅猛,形成了傳統的雕花體,清嘉慶、道光年間達到藝術高峰。在構圖方式上,有了前后大層次的劃分,注重疏密對比,雕刻題材豐富。在建筑、家具上精雕細刻,追求逼真、精致、細膩、典雅的藝術氣質。比如人物頭和身高比例,明代人物大約1:4,清中期為1:5到1:6左右,清晚期逐漸拉伸到1:6、1:7;形象飽滿厚實,用刀圓潤流暢,擅長“以線立骨”,五官和衣折裙擺多用簡練準確的斜切線條刻畫,肢體語言夸張動感,是神韻皆備的“意象”木雕。

根據炎帝宮戲樓木雕圖案,再說戲劇川劇的淵源,川劇的起源可以追溯到先秦乃至更早的時期,而后兩漢的角抵百戲,為早期的川劇奠定了基礎。戰國名篇《宋玉對楚王問》中有“其為下里巴人,國中屬而和者數千人”。所謂“下里巴人”,即是四川民間歌舞或者歌者舞者的代稱。據《太平廣記》及《稗史匯編》等文獻記載,自蜀郡守李冰起,便有《斗牛》之戲。三國時期,更是出現了四川第一曲諷刺喜劇《忿爭》,可謂川劇喜劇的鼻祖。至唐五代時期,是川劇最為鼎盛之期,出現了“蜀技冠天下”的局面。這一時期常演的劇目有《劉辟責買》、《麥秀兩岐》和《灌口神》等。川劇大約是在明末清初發展起來的。當時,北邊的陜西、甘肅和南方的湖廣等省大量移民流人四川,隨之帶來了具有各地鄉土氣息的戲曲藝術。這些外來戲曲藝術經過與四川本地戲曲藝術的交流、融合,逐漸形成一種有別于其它戲曲藝術的劇種—— 川劇。川劇包括昆曲、高腔、胡琴。彈戲和燈戲等五大聲腔。其中高腔源于明代流行于江西等地的“弋陽腔”,結合四川民間秧歌演變而來;胡琴戲由徽劇和漢劇演變而來;彈戲的源流是陜西的秦腔,清朝道光年間傳人四川;燈戲由四川民間小曲演變而成;昆曲則源自蘇州的昆山腔,相傳是清朝康熙年間傳人四川的。從傳人地域看,川劇的昆、高、胡、彈是分別由川西岷江,川南沱江,川北嘉陵江等四條河道輸人的,故有“四大流派”之說。

原先外省流入的昆腔、高腔、胡琴腔(皮黃)、彈戲和四川民間燈戲五種聲腔藝術,均單獨在四川各地演出,清乾隆年間(1736—1795),由于這五種聲腔藝術經常同臺演出,日久逐漸形成共同的風格,清末時統稱“川戲”,后改稱“川劇”。沱江戲派主要以資陽流域到自貢為代表,川劇的發展及升華,自貢地區尤為突出。由此可以清晰的看出戲樓的建筑和戲樓木雕圖案的端倪。川劇的表演藝術有深厚的生活基礎,并形成一套完美的表演程式,劇本具有較高的文學價值,表演真實細膩,幽默機趣,生活氣息濃郁,為群眾所喜愛。有的演員還創造了不少絕技,如托舉、開慧眼、變臉、鉆火圈、藏刀等,善于利用絕技創造人物,使川劇令人嘆為觀止。此乃決定了川南古建筑中,都建戲樓是追求時尚的載體。

順著釡溪河畔,穿過鹽工之家大殿,進入建筑群右側,是省保建筑川主廟。建筑布局基本與炎帝宮相差不多,建筑面積占地略微小一些,也分斜疝式二層戲樓,木雕在戲樓的主視角部位雕刻,與炎帝宮相比,各有千秋;戲樓建有觀景走廊,居高臨水,釡溪河面碧波金光燦爛,綠樹柳蔭,古城倒映,盡展鹽都風采。耳房建在大天井兩側,設居室數間,可坐立于走廊品茶、觀戲,還可借助陽光繡花、染絹、彈曲、繪景;石階梯步左、右安裝有石獅子一對。不過,此獅子已經腐蝕風化,臉部蕩然無存,獅身破列。后山南向是主殿,殿中四根立柱直徑一尺有五的楠木,左右兩側立柱楠木一尺有余。大殿房架穿枋和木雕駝峰,及前廊雕刻和建筑形式,與夏洞寺的建筑手法幾乎為一血統。據說,是為了供奉李冰古蜀治水興川,開鑿井鹽有功而建廟,蜀王賜名為川主廟。

從川主廟內的獅和柱礎雕刻手法看,雕刻圖案與鹽工之家相比,雖然石質風化嚴重,還能明顯可見圖案清晰活躍,雕刻紋理要細致很多。戲樓木雕的二龍戲珠有僵直外,花卉喜鳥和撐弓木雕具有塊面圖文,雕琢精細,房梁坐墩、角背、駝峰雕刻粗獷豪放。

在川主廟東入口道路雖然狹窄,還是可兩人同行,門側一個小窗,窗的上額灰塑,貼碎瓷字“傳奉祠”。西入口與鹽工之家緊密相連,門廊相通,是不可分割的群落建筑。

再說建筑群周邊的墓葬有無關聯?

由于明朝開國皇帝朱元璋的特殊身份,加之元代原老重臣根深蒂固的朝政關系,朱元璋不僅對官員嚴苛清廉管理,還力主節約簡練,導致審美的視角都發生變化,圖案色彩都以楷闊的結構模式發展,直至明朝中期以前的圖案都比較簡練,建筑色彩追求純色為主,基本沒有多余的裝飾彩繪。墓葬也隨之簡約化形制,在川南區域多用石棺(俗稱生基),棺內木托板的禮制進行入土安葬。石棺的規格尺寸,工匠在石板上打挫的人字形鉆痕,石板之間縫隙沒有糯米漿石灰做縫,與明中期或以前相吻合。在明末逐漸發展為用糯米熬粥漿調合生石灰為黏合劑,繼而發展以瓦拱卷為材料的墓穴進行安葬。因財富人家多為一夫多妻制度,造就了墓穴一墓多棺的形式,普通人家即以無棺槨軟葬居多,稍微有點經濟及社會背景的人家,擁有柏木或杉木為槨,進入清朝,才流行用瓦拱卷為墓葬。康熙王朝的興盛,翡翠就逐漸進入百姓的生活世俗;到乾隆時,葬制奉行用翡翠和瓷器;慈禧時期,歐陸國際邊貿闖入,生活追求奢侈俗套,平民生活世俗和墓葬禮儀上,更流行翡翠、瑪瑙和瓷器陪伴終身的理念。

回到上圖建筑與風水的觀點,生基石棺墓距離中間建筑僅有3.2米,按建筑規模分析,不可能外來者能安葬與居住如此近的距離。或者墓穴早于建筑,但是,疑問在建筑物占居了背山而面向前山的風水主角,墓穴位置次之。由此,該石棺墓穴應晚于建筑初始。

再說瓦拱卷墓穴,一墓五棺,在棺的前端沒有互通墓道門洞,使用材料大幅度改進外,與明朝石棺類同建制類同;從墓內觀看,每棺墓內都有腐蝕后的木制棺槨,棺槨材質為柏木經數百年腐蝕后,與火燒后的木炭雷同的質感,墓門用厚2厘米的長方形青磚砌筑。且,該形制規模,也位居古城重要的水岸碼頭,外來葬此極為困難。據理而推,長居于此、比較有經濟實力,位高權重者,才有可能享受此地待遇。由此,兩處墓穴都與此建筑群關聯。

從建筑物川主廟看,雖然朝向是對岸地名“高坪地”下水坡面的“小橋井”方向,為何沒有向水岸邊開大門,只有假廊的窗戶觀景。卻從順山向的炎帝宮或白節灘方向進入,從上圖建筑群朝向分析圖可以感悟。

據立于建筑門頭左右前方的重點文物保護碑記,炎帝宮和川主廟始建于清嘉慶年,光緒時進行了兩次大修。鹽工之家建筑時間不詳,筆者推論:鹽工之家應該建于清朝嘉慶之初年或更早時期。理由是:鹽工之家具有較好的地理環境,理智的先祖總會搶先占領,絕不會留著好的地理環境不建,去花投資建在不好的環境中。從梯步而言,也是在建筑群中部,前方預留了開闊的視野環境,與河岸距離恰好可供集會之用。再就是建筑規模和雕刻圖案的分析,工匠的工藝手法進行時間倒推。應該為“傳奉祠”的建筑布局為宜,有地方史記,自貢鹽工群中的燒鹽工人,以行業幫會組織形式集資興建,也是中國近代最早成立的工會組織之一,確屬古鹽幫工會的祠堂會客之所。分別建在左側的炎帝宮和右側的川主廟,是以精神寄托和愿景理想而增建。

這組團建筑群沒有在舊城改造的潮流中被拆除,反而被申報為省級建筑文物保護,還得感謝市委宣傳部某領導,在分管全市文保工作中,部分古跡建筑獲批國家重點遺產文保項目,此集群建筑獲得省級重點文保建筑等所做的貢獻。這組建筑群落亟待保護的大修工作提上日程,也是市、區等領導班子重視文化傳承,以歷史文化名城為根基,充分發揮古鹽產業化街區特色,以文化促發展為理念,作為老城區建設任務目標;區委某書記早年在沿灘區分管文教工作中,推進仙市古鎮的維修保護,推進文旅發展,在社會上已經取得了顯著效果。

自貢市石鋼市長親臨古跡建筑維修現場,對文物古跡維護做重要指示,技師何林向市長介紹現存文物情況

自貢市副市長周耘率文物專家一行多次在現場指導建筑古跡文物的搶救性保護做調研

本年度百年大修,由自貢市城市規劃設計院古建筑所設計師們擔鋼設計,他們以百年文保的情懷,加良心設計,即要考慮業主投資成本,更考慮到不可多得的建筑遺產保護,設計更多對地下基礎防沉降和抗震加固,保留原有楠木,用上等柏木更換已經腐朽的木材,柏木在當今市場造價上低于菠蘿格,品質上雖然不能與楠木比,可為中上等。自漢、明朝時期,只有皇親國戚才能享用,歷代俗稱黃腸木,百年不腐。在建筑外觀的視角,不僅遵照原建筑特點,色彩上更講究古樸回歸。

此建筑集群,在川南地市也不多見,它的存在,為研究古蜀歷史建筑,具有較高的物實依據,為千年鹽都古城保護起到承前啟后的重要作用。推動古城歷史街區經濟發展,和穩固旅游產業可持續發展必不可缺,功在千秋,利在偉大的中華民族五千年文化脊梁。

作者:何林,自貢市人,中國環境藝術設計師,中國工業設計協會會員,中國雕塑專業委員會會員,四川美協會員,四川省小小說學會會員,全國城市雕塑資格證持證雕塑家。

【免責聲明】:凡注明 “中國美術大觀網” 字樣的圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留 “中國美術大觀網” 水印,轉載文字內容請注明來源“中國美術大觀網”;凡本網注明“來源:XXX(非中國美術大觀網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其作品內容的實質真實性負責,轉載信息版權屬于原媒體及作者。如轉載內容涉及版權或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉載請注明出處:http://m.669903.cn/collection/507.html