藝術,作為人類文明的精神鏡像,始終以感性形式編碼著個體與時代的雙重記憶。在全球化與數字技術重塑文化生態的當下,藝術創作已突破地域與媒介的藩籬,成為跨文化對話的活性載體。本研究以藝術家個案為棱鏡,旨在穿透作品表層的形式美學,探求其背后交織的文化基因、心理圖式與社會能量場。

傳統藝術史研究常受限于風格演進線性敘事或天才論范式,易將藝術家簡化為藝術運動的時間注腳。本課題則嘗試構建“微觀—中觀—宏觀”的三維研究模型:通過視覺符號的考古學解構(微觀),還原個體創作系統的生成密碼;借助跨地域藝術家社群的比較研究(中觀),定位個案在文化遷徙中的坐標位移;最終連接后殖民理論、媒介生態學等視角(宏觀),揭示藝術實踐如何作為社會變革的隱形推手。方法論上,除圖像志分析與檔案梳理外,更引入數字人文工具進行創作母題的語義網絡建模,并采用參與式民族志深入藝術家工作室,捕捉未被文本化的創作現場邏輯。

此研究的學術價值不僅在于填補某藝術家系統性研究的空白,更試圖回應當代藝術研究的范式危機——當NFT藝術顛覆物質性、AI創作挑戰作者主體性時,個案研究如何超越傳記式書寫,成為解碼文化轉型的密匙?我們期待這項研究能為藝術社會學提供新的分析單元,同時啟示文化機構構建更具生態性的藝術評價體系。

全文將以“創作語言的重構—文化身份的協商—社會介入的路徑”為線索,在流動的現代性語境中,展開一場關于藝術主體性如何在不同權力場域中自我重塑的思想實驗。這既是對個體藝術生命的深度凝視,亦是對藝術何為的當代詰問。

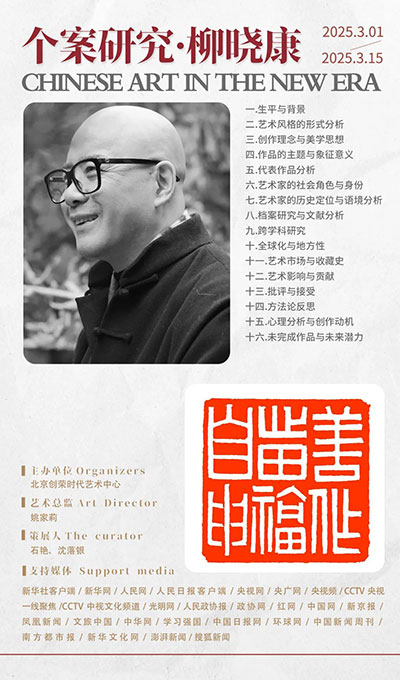

柳曉康,

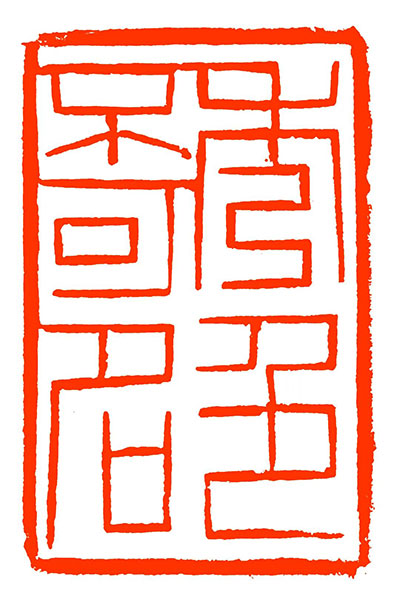

現為西泠印社社員,

中國書法家協會會員,

中國電力書法家協會副主席兼篆刻委員會主任

浙江省書法家協會副秘書長、

篆書專業委員會副主任兼秘書長,

浙江省甲骨文學會副會長,

浙江民進開明畫院副院長,

昌碩印社社長,

中國美術學院古文字書法創作研究中心研究員,

西泠印社美術館顧問。

字西岑,一九六五年出生于浙江省永康市,自幼生長于成都和安吉,現居住杭州。別署食古居、歸牧簃、梅溪精舍、西溪精舍,師承鄭德涵先生。曾得到錢君匋、程十發、朱關田、余正、張耕源諸先生指點。擔任古典細朱文篆刻作品展,全國當代青年篆刻家作品展,第二、三、四、五、六屆浙江青年書法選拔賽,孫詒讓杯--全國甲骨文書法大賽,第二屆全國篆書大賽,第五屆吳昌碩獎浙江省篆刻大賽、錦溪杯全國甲骨文書法篆刻大賽、第五、六屆浙江省女書法家作品大賽、西泠印社弄潮杯全國篆刻大賽、西泠印社吳昌碩國際藝術獎等評委。

01

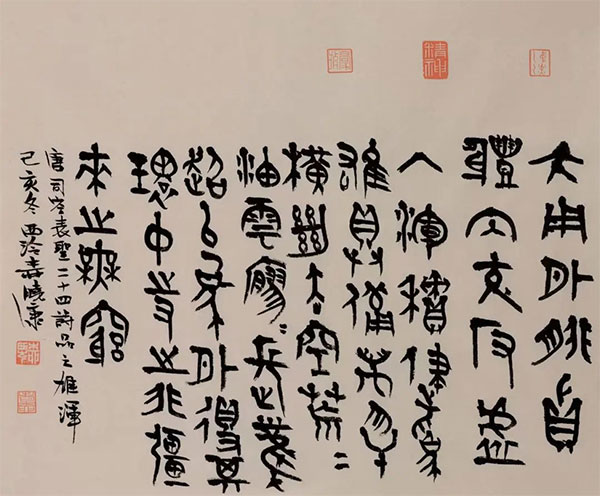

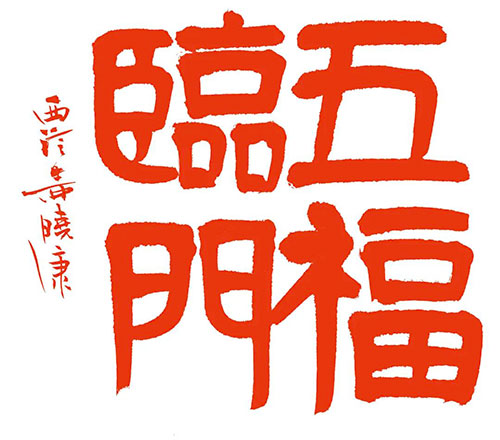

簡古者,至味也。

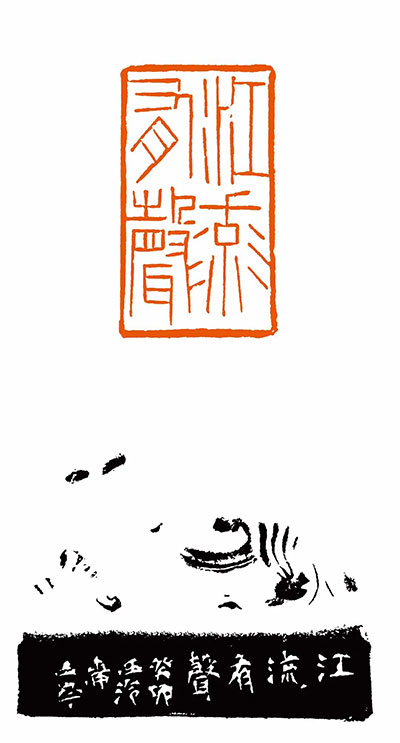

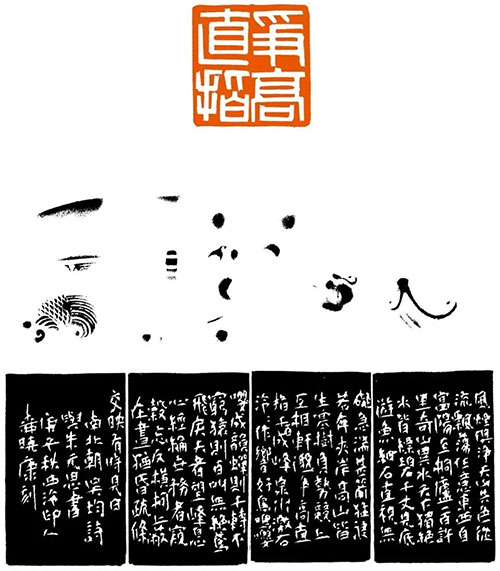

癸卯年12月7日,由民進浙江省委會、西泠印社集團舉辦的“簡古至味——西泠印社社員柳曉康書法篆刻作品展”將在西泠印社美術館開幕。

透過柳曉康琳瑯滿目的書法、篆刻作品,我們看到不同于時下流行的價值取向,他更關注日常生活中自我內心的感悟與追求,作品的品味與作者的精神世界是合一的。

亦如他的展名“簡古至味”一樣,儒雅且富有仙風道骨的文人氣息是柳曉康給人的第一印象,也是他留給藝壇的最初印象。

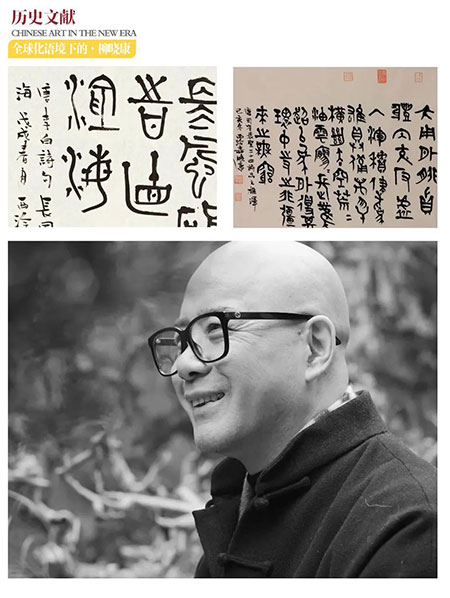

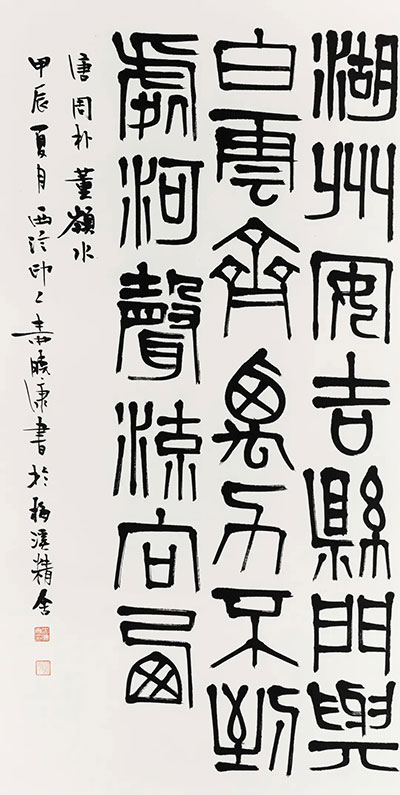

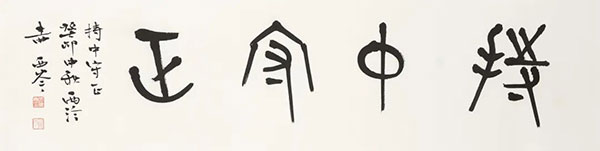

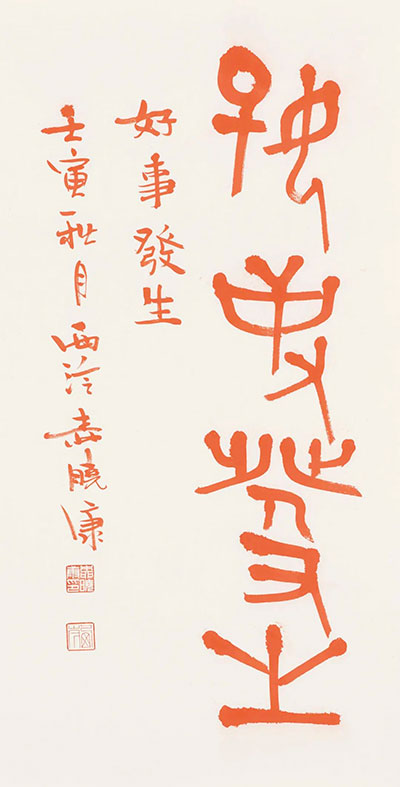

“我學書法之初,得力于恩師鄭德涵先生的諄諄指授。當時因學習篆刻的需要,始涉篆書。先生叫我從秦李斯的《嶧山刻石》開始,先求筆畫勻細,結體安雅,圓筆挺秀,次而細究字內空間的分割,筆畫圓轉的力度,以及字勢重心的調節。在此基礎上,再轉學李陽冰的《三墳記》《城隍廟》等。”柳曉康憑借手上力感的微妙調控,以長鋒羊毫筆尖書寫玉箸篆,屏心靜氣,一氣呵成。運用這種用筆方法,看他此次的書法作品,書筆畫必然呈現出微妙的起伏變化,產生出相應的韻律節奏。

柳曉康書法創作多年,由小篆到大篆,他都遵守循序漸進,順乎自然的原則,無論是《墻盤》《毛公鼎》等渾穆沉雄的書風,還是《散氏盤》《中山王鼎》等或恣肆或典雅的另類風格,他都以小篆中鋒筆法去寫,用平常心去寫,用小篆的筆法寫金文,力求在作品中呈現出嚴謹凝煉的氣象,氣息內斂,厚重圓渾。在古代碑帖中汲取營養,在思考中提升境界,是每一個書法家不可繞過的正道。柳曉康的每次創作都有不同的收獲。體會毛筆在紙上磨擦產生的力量感與運筆、收筆、頓挫形成的節律感,從線條粗細變化到疏密對比、從線質圓厚蒼勁到張力彈性。

柳曉康出身于部隊家庭,在南京軍區當過兩年兵。當時有戰友閑時喜歡刻印,受戰友影響,柳曉康也拿起了刻刀,從此和篆刻結下了不解之緣。

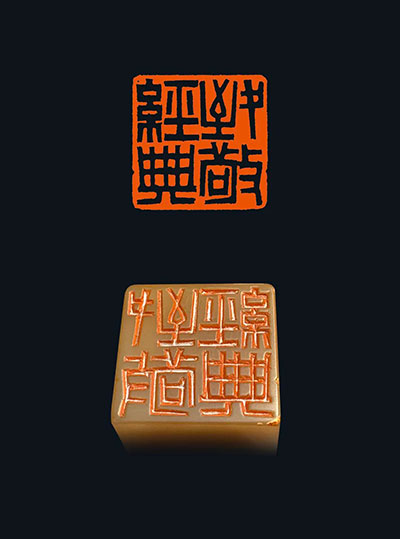

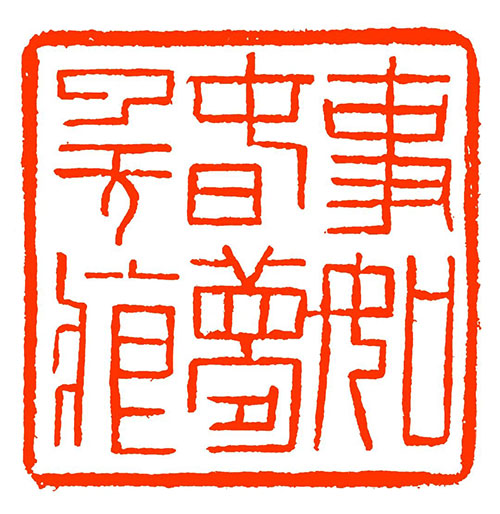

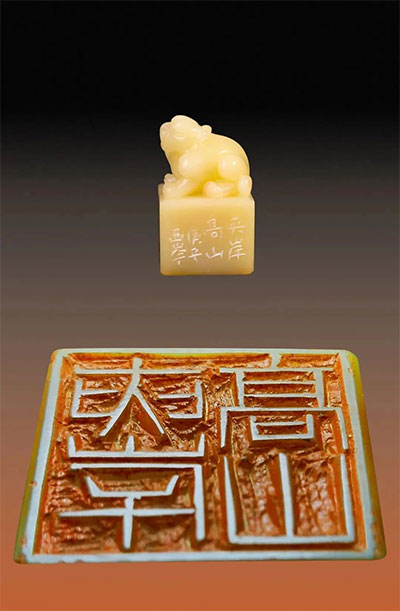

“書家未必是印人,印人必定是書家。”柳曉康認為篆刻家首先要有自己獨特的書法藝術語言,才能找到自己的篆刻語言。每一個篆刻家都是書法家,篆刻家手中的刀,就是書法家手中的筆。昌碩印社曾舉辦“門與白云齊”,邀請30位西泠印社名家以這五個字各自刻印,不同的篆刻家有不同的心境和機遇,也造就了不同氣韻,刀隨心走,字態萬千。

因此,即使他的篆刻有同樣的文字,但也會產生不同的排列布局和治印風格——篆刻即以刀代筆,運筆有刀風,爽利簡潔,不枝不蔓,柔媚處也透出英雄昂藏氣概。而“柳式”篆刻亦如其人一般,溫和恬靜,沉寂淡然,刀鋒過處,更多筆墨之韻味,如筆宛轉,隨心適意。

“印章篆刻主要以字法、章法、刀法、氣韻四個部分構成。”柳曉康認為,所謂字法不同朝代不同字體皆會衍生出不同的視覺感受;章法則講究流派,虛實排布等。刀法尤以沖刀和切刀為主,其他刀法相輔相成。而氣韻的形成是將前三點相糅合,加上治印當下的靈感與心情,后上升到美學意義上而成的布局與構成。如:王羲之微醺后寫下蘭亭集序成就千古絕篇,而清醒后卻無法做任何修改。

無論是在紙上、石頭上還是在他心愛的陶坯上,筆觸、墨韻與刀痕共同流露出內心微妙的情感與雅正的氣息。

02

簡古者,至味也。

柳曉康,師承鄭德涵先生。曾得到錢君匋、程十發、朱關田、余正、張耕源諸先生指點。

“我21歲拜師鄭德涵先生門下,先生是個很低調的文人,亦是一位唐詩深愛者。”有一年的深秋,柳曉康坐了3個多小時的車,去老師家求教書法篆刻技法。先生一身淺灰色羊毛衣,黑褲,干凈的布鞋。見他便拿出一張紙:“曉康,來看我題的這句話,你感覺如何?”

柳曉康一看:“余癖泉逾五十年”。泉者,錢也!一下子便明白了先生的深意。先生接著說:“曉康,你這么愛讀詩,多么瀟灑和豪邁,但背后皆為堅持和獨守之道。”

現在想來,先生之執念竟然成了柳曉康人生的方向,這便是他數十年如一日喜歡金石至今的樂趣所在。而詩世界里的博大意蘊,或豪情,或感懷,品一品,微醺中。

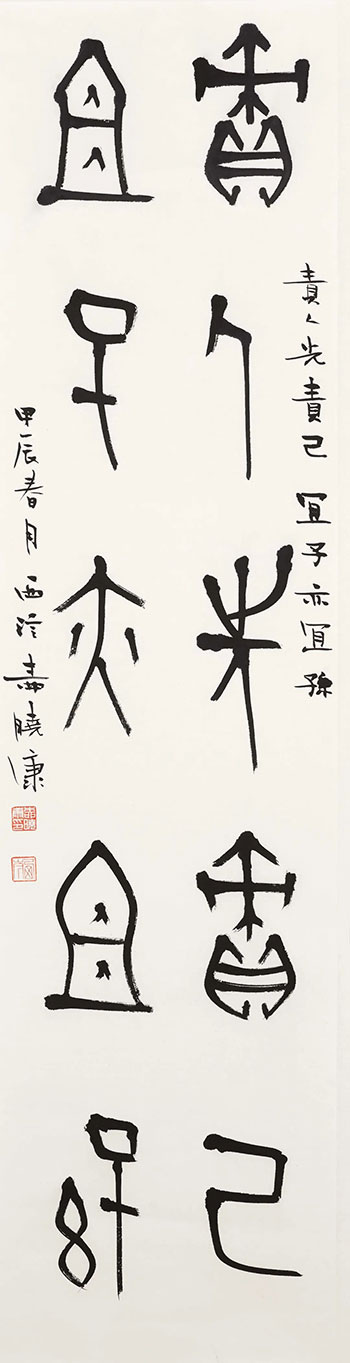

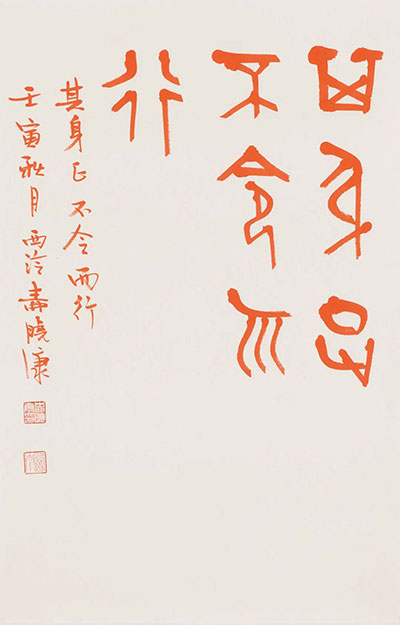

書如其人的審美傳統所謂如其志、如其學、如其才,是人格修養與藝術形式一以貫之的儒家文化思想,作品的視覺形式并非審美的終極目標,而是上升為如何為學,如何問道的層面。

藝術創作的核心目的首先是為己,陶冶性靈,變化氣質,寓意抒懷,修養身心。文人對待物的態度始終要把人文情懷投射其中,那么,刀筆文字就成了書法篆刻家抒情的利器。

“當今篆刻在創作上有著多元化的發展。篆刻要符合時代的文化特征。”在柳曉康看來,觀念、文化背景、際遇的不同都會促使內容、風格的不同。就像吃菜、穿衣各人不同。當代人崇尚個性的發揮,從而也導致了對審美對象及其作者定型后的一系列藝術作品的接受和認同。

由此,柳曉康創作中總在尋找一種與文字接近的創作語言,在章法處理上,挪讓、穿插、延伸、屈折、并置、呼應等等的應用,線條粗細對比,刀法的運用,用刀的輕重、節奏、包括刀的角度切入、運動痕跡等。以刀法服務筆法。用刀爽利,在刀法上生發激情,使線條表現出秀勁,筆劃粗細、虛實,增添了印文在整體上的節奏變化。

篆刻走向哪里?書法應該是主要的,首先要有自己獨特的書法藝術語言,才能找到自己的篆刻語言,古今篆刻大家,都是從書法中找到自己,吳讓之、吳昌碩、黃牧甫等等。前人留下的寶藏,怎樣去挖掘和整理,使它煥發出新時代的風貌,是一門值得我們詳思的課題。

無論書法還是篆刻,柳曉康所秉持的藝術法則實際上是一種人與藝同修,以人生提升藝術、以藝術參悟人生的寂寞之道。

驚奇的理由是:當這種如蠶吐繭、如蜂聚蜜的過程最后凝結為一件件得來不易的作品時,感動的不光是接受者一方,對于柳曉康自己來說也在經歷著一次次心靈化碟。

03

簡古者,至味也。

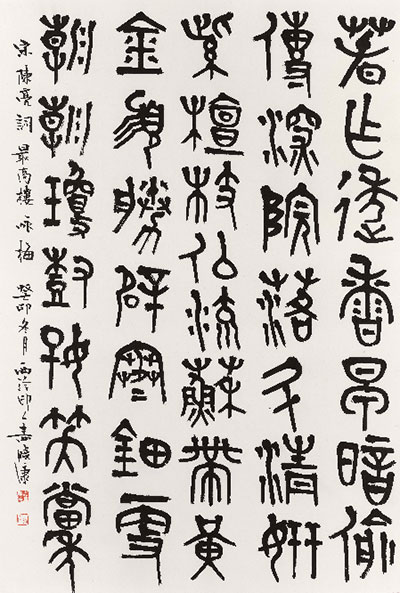

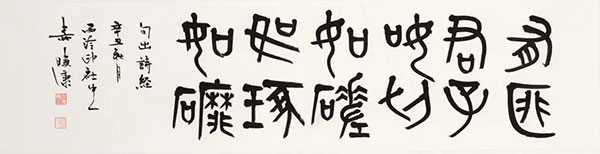

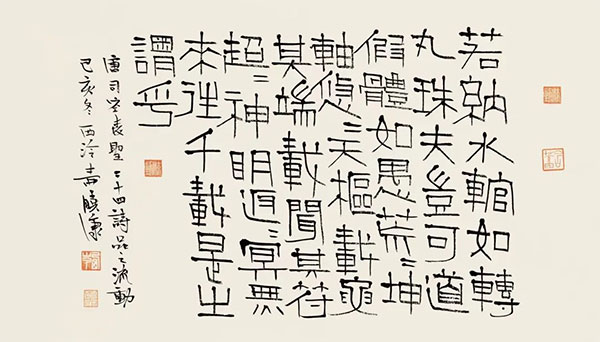

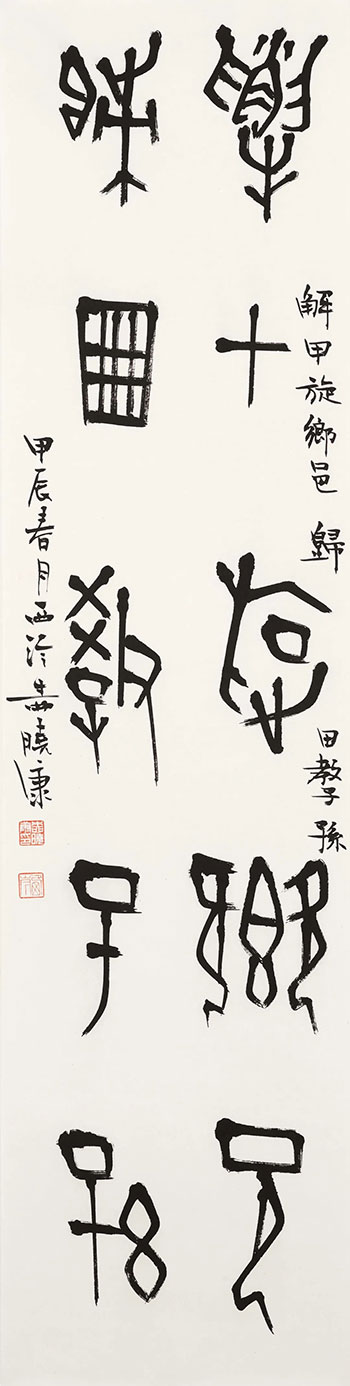

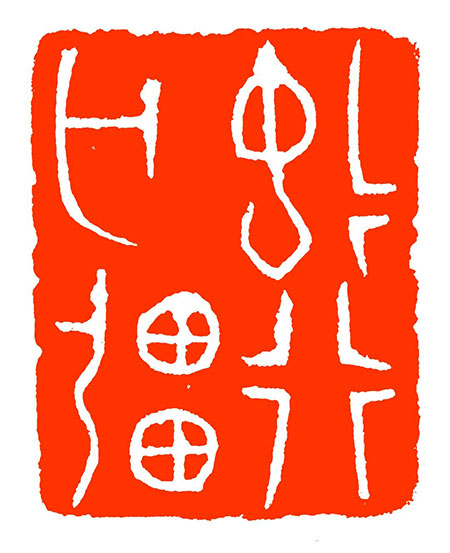

此前,柳曉康曾創作了一組南北朝文學家吳均的《與朱元思書》篆刻作品——靜靜賞析亦如一篇絕佳的富春江山水長卷,更體現了篆刻創作可貴的突破與創新——柳曉康抓住此山此水特征,把動與靜、聲與色、光與影巧妙結合,篆刻出一幅充滿生命力的山水圖,讓人充分領略到了富春江兩岸的山川之美。

風煙俱凈,天山共色。從流飄蕩,任意東西。自富陽至桐廬一百許里,奇山異水,天下獨絕。

水皆縹碧,千丈見底。游魚細石,直視無礙。急湍甚箭,猛浪若奔。

從中可以看出,柳曉康治印崇尚牧甫風格。

你看,其印主要在審美和創作上以“雅正”為旨趣,在文字的間架安排上,對橫豎線條別出心裁地作了斜側、短長、緊疏、粗細變化的精微搭配,制造出一種平而不平、亂而不亂、參差錯落,令人揣摩的迷惘氣氛。在刀法上以薄刀沖入而得漢印之精髓,在穩健平實中給人以端莊之感。

你看,章法也極講究疏密、穿插、錯落有致、拙中見巧,使作品顯得匠心獨運,極其印味。我注重篆法、刀法、章法;強調英邁爽利,灑脫自然的美感,以光潔挺勁的風姿展示毫無板滯之病。

一人一印,一刀一心。

柳曉康是個有品的人,亦如他的書法篆刻。閑瑕,靜思,焚香、喝茶。這大概就是柳曉康的日常和日課了。

“天氣寒冷,陽光卻極暖,從工作室回到家中,夫人正悠閑泡茶,聽紅樓夢,我便坐下,看日暖窗欞,品一日安閑。”這大約便是柳曉康喜歡的人生愜意。

意境就出自這篇吳均的《與朱元思書》——那空間的煙霧都消散凈盡,天空和遠山呈現出相同的顏色。乘著船隨著江流飄流蕩漾,任憑船兒東西漂泊。從富陽縣到桐廬縣相距一百里左右,奇山異水,是天下絕無僅有的。

江水清白色,清澈得千丈深也能見到水底。游魚和細石可以看到清清楚楚,毫無障礙。那飛騰的急流比箭還快,洶涌的波浪猛似奔馬。

兩岸的高山,都長著郁郁蔥蔥的樹木,使人看了有寒涼之意,高山憑著高峻的形勢,奮力直向上聳,仿佛互相競賽向高處和遠處發展;它們都在爭高,筆直地指向天空,形成了成千成百的山峰。

泉水沖擊著石頭,發出冷冷的清響;好鳥兒相向和鳴,唱出和諧而動聽的聲音。樹上的蟬兒一聲接一聲不斷地叫,山中的猿猴也一聲一聲不住地啼。那些懷著對名利的渴望極力高攀的人,看到這些雄奇的山峰,就會平息熱衷于功名利祿之心,看到這些幽美的山谷,也會流連忘返。橫斜的樹枝在上面遮蔽著,即使在白天,也像黃昏時那樣陰暗,稀疏的枝條交相掩映,有時可以見到陽光。

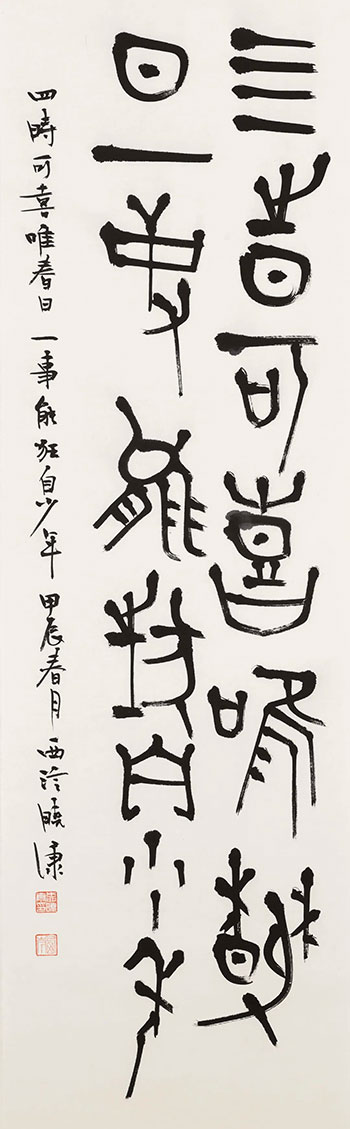

古人先賢卓越的詩作,對柳曉康影響深遠,對生命之味的體察觸至骨髓,沉浸其間不可自拔。

于是,西泠名家柳曉康總在夢中穿越千古。伴隨那些詩人名家們游歷山川,感物抒懷,又似閑云野鶴,放浪于一草一木,云深之處,怎一個兀自逍遙,醒來不知是幻抑或現實。

年逾天命,離天近了,看山還是山,看水還是水,此為達觀也。柳曉康笑言,斗膽以書法為線以金石為刀,對至情至性的創作做一次個性化審讀——謹以此次呈現的作品狀態與人生情境,向先生致敬與同道分享。

——劉慧

浙江省書法家協會理事

中國文藝評論加協會會員

【免責聲明】:凡注明 “中國美術大觀網” 字樣的圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留 “中國美術大觀網” 水印,轉載文字內容請注明來源“中國美術大觀網”;凡本網注明“來源:XXX(非中國美術大觀網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其作品內容的實質真實性負責,轉載信息版權屬于原媒體及作者。如轉載內容涉及版權或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉載請注明出處:http://m.669903.cn/contemporary/586.html