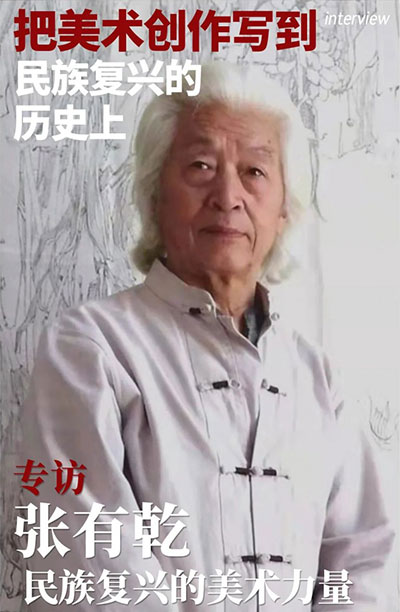

把美術創作寫到民族復興的歷史上

張有乾

民族復興的美術力量

筆名有乾。國家高級美術師。中國美術家協會會員,中國工筆畫學會會員。曾就職于德宏州藝術館,任德宏州美術協會副主席。1982年晉京深造,聆教于葉淺予、董壽平、李苦禪先生。先后畢業于中央民族大學李魁正導師的中國畫碩士研究生班,北京畫院石齊現代中國畫,王明明高級創作班。現為中國國禮中心特聘畫家。數件作品作為國禮贈送國際友人,多幅作品被有識之士收藏。

2018年9月,受邀赴歐參加法中文化中心在巴黎舉辦的“水墨中國--2018中歐水墨名家邀請展”。2018年11月,由云南省委宣傳部主辦,在云南文學藝術館展出《一帶一路--南方絲綢之路經典人文風情繪畫》120米長卷。2019年6月,受邀赴日本參加“友愛和平--中日書畫名家藝術交流展”。作品多次參加文化部、中國美術家協會舉辦的全國美展。作品入編多部專業畫冊,并發表于《美術》《國畫家》《當代藝術研究》《中華藝術家》《美術報》等雜志報刊,先后出版發行多種個人專集。

清新秀麗 自在雅致

——淺析張有乾工筆花鳥畫的特色

歷代名作唐宋時代,正規的繪畫基本是都是工筆畫。千年以來,工筆花鳥畫作為中國繪畫藝術的重要形式之一,精品在海內外博物館中留存甚多。這些藝術瑰寶也是中華民族輝煌歷史的時代見證,這些作品皆具有鮮明的民族特色,值得后人一一敬仰。工筆花鳥畫發展到當代,通過對傳統的繼承、外來藝術影響、民間藝術精華及當代審美需求等因素的融合,呈現出多元化態勢,有重彩、有淡彩,有沒骨等視覺表現形式,本文即是以畫家張有乾為個案研究,從其作品的傳統性、時代性、寫意性三個方面淺析其工筆花鳥畫的特色。

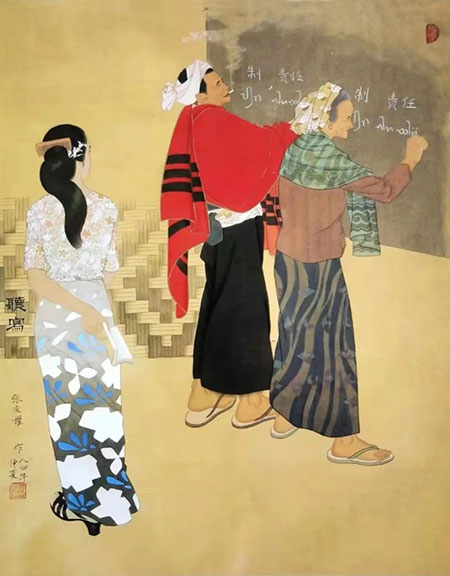

一,傳統性

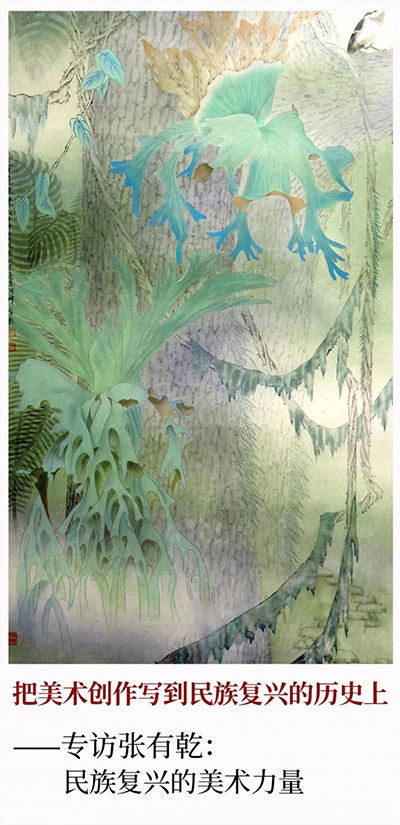

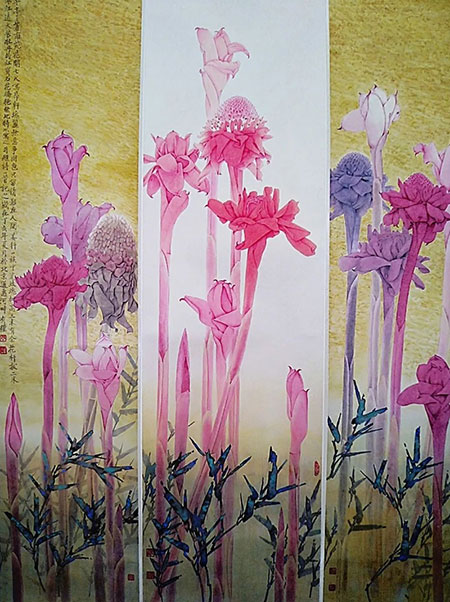

中國花鳥畫傳統多為以線勾勒,然后賦彩,而沒骨花鳥畫則是直接以色塊暈染成形,直接打破了先用線條勾勒的傳統,當然對畫者的造型能力提出更高的技術要求。張有乾出生于云南德宏,從小習畫。1982年后陸續進京深造,三十余年以來得葉淺予、董壽年、李苦禪、石齊、李魁正、王明明、日本畫家上村淳等諸位先生之指點,同時也授受了傳統的訓練,勤勞創作,在工筆花鳥畫領域碩果累累,深受好評。其有扎實的筆墨和色彩功底,亦有現代工筆花鳥畫的寫生能力,所以在創作上更游刃有余。早期工筆人物、花卉皆線條秀美,當下選擇了沒骨技法作為花鳥畫的造型方式,沒骨技法以面造型,其中更多了肌理變化。無論是線描、還是沒骨技法,皆為傳統的技法,張有乾嫻熟的運用了這兩種技法,古今融合,形成了自己清新秀麗的工筆花鳥畫特色。

二,時代性

如眾多的畫家走進西雙版納感受熱帶雨林的風光不同,張有乾從小就在云南成長,目之

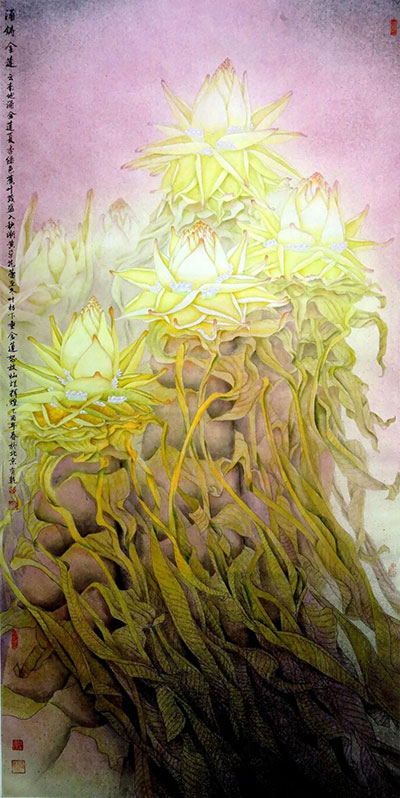

所及皆為郁郁蔥蔥的叢林,行之于筆下,如同記錄身邊的生活,處處充滿生活的氣息,如其筆下的《火鳳凰》,這種金蓮在南方、北方可謂是少之又少。其早期的作品《圣山》、《世紀門》多為描繪人的精神面貌,亦是展現了自己對于未來生活的向往,其當下創作的花鳥畫《清音》、《古道無聲》則是有了更高精神追求,其中蘊含了石濤山水畫之中“畫盡人間無有之境”的時代思考。在創作之中,其應用了做底、巖彩等新技法,往往二三種色系融合在一起,使畫面清新而不艷俗,可謂略施粉黛即光彩照人。

三,寫意性

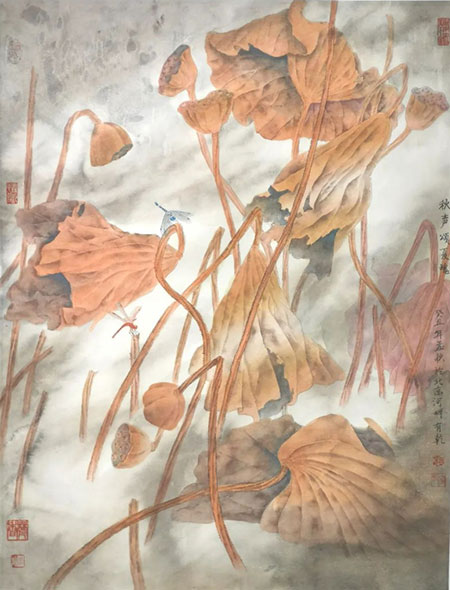

工筆畫的寫意性,這是最近幾年大家美術界常討論的一個話題,工筆畫不僅僅是寫實,

更需要實中有虛,虛實相間,更具有情趣之美。張有乾從早期的成名作《圣山》,到近期的《秋聲頌夏魂》《花語》,一直延續了這種寫意性的探索。所謂實則虛之,虛則實之,從辯證法的角度可以看到工筆畫的寫意性與寫實性可以互為表里,但認識和探索皆需要膽略和時間,這也顯現了張有乾對于美術事業的真誠。有自己的藝術思考,不為市場所惑,堅持走自己的發展路徑。

當代工筆花鳥畫受西畫的裝飾性的影響甚大,工筆花鳥畫如何保持傳統性,又能在時代性的探索之中有個人面貌,張有乾在工筆花鳥畫領域的探索是一個非常好的例證。其無疑是找到了傳統文化與當代人審美情趣的結合點,畫面色彩清新,格調高雅,其人及其作品皆值得美術界、藏家持續關注。

【免責聲明】:凡注明 “中國美術大觀網” 字樣的圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留 “中國美術大觀網” 水印,轉載文字內容請注明來源“中國美術大觀網”;凡本網注明“來源:XXX(非中國美術大觀網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其作品內容的實質真實性負責,轉載信息版權屬于原媒體及作者。如轉載內容涉及版權或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉載請注明出處:http://m.669903.cn/opinion/233.html