藝術(shù)個(gè)案研究 |丁一鳴:“墨色” | 2025

藝術(shù),作為人類文明的精神鏡像,始終以感性形式編碼著個(gè)體與時(shí)代的雙重記憶。在全球化與數(shù)字技術(shù)重塑文化生態(tài)的當(dāng)下,藝術(shù)創(chuàng)作已突破地域與媒介的藩籬,成為跨文化對話的活性載體。本研究以藝術(shù)家個(gè)案為棱鏡,旨在穿透作品表層的形式美學(xué),探求其背后交織的文化基因、心理圖式與社會能量場。

傳統(tǒng)藝術(shù)史研究常受限于風(fēng)格演進(jìn)線性敘事或天才論范式,易將藝術(shù)家簡化為藝術(shù)運(yùn)動的時(shí)間注腳。本課題則嘗試構(gòu)建“微觀—中觀—宏觀”的三維研究模型:通過視覺符號的考古學(xué)解構(gòu)(微觀),還原個(gè)體創(chuàng)作系統(tǒng)的生成密碼;借助跨地域藝術(shù)家社群的比較研究(中觀),定位個(gè)案在文化遷徙中的坐標(biāo)位移;最終連接后殖民理論、媒介生態(tài)學(xué)等視角(宏觀),揭示藝術(shù)實(shí)踐如何作為社會變革的隱形推手。方法論上,除圖像志分析與檔案梳理外,更引入數(shù)字人文工具進(jìn)行創(chuàng)作母題的語義網(wǎng)絡(luò)建模,并采用參與式民族志深入藝術(shù)家工作室,捕捉未被文本化的創(chuàng)作現(xiàn)場邏輯。

此研究的學(xué)術(shù)價(jià)值不僅在于填補(bǔ)某藝術(shù)家系統(tǒng)性研究的空白,更試圖回應(yīng)當(dāng)代藝術(shù)研究的范式危機(jī)——當(dāng)NFT藝術(shù)顛覆物質(zhì)性、AI創(chuàng)作挑戰(zhàn)作者主體性時(shí),個(gè)案研究如何超越傳記式書寫,成為解碼文化轉(zhuǎn)型的密匙?我們期待這項(xiàng)研究能為藝術(shù)社會學(xué)提供新的分析單元,同時(shí)啟示文化機(jī)構(gòu)構(gòu)建更具生態(tài)性的藝術(shù)評價(jià)體系。

全文將以“創(chuàng)作語言的重構(gòu)—文化身份的協(xié)商—社會介入的路徑”為線索,在流動的現(xiàn)代性語境中,展開一場關(guān)于藝術(shù)主體性如何在不同權(quán)力場域中自我重塑的思想實(shí)驗(yàn)。這既是對個(gè)體藝術(shù)生命的深度凝視,亦是對藝術(shù)何為的當(dāng)代詰問。

丁一鳴,1964年生于上海。中國美術(shù)家協(xié)會會員、上海美術(shù)家協(xié)會理事。國家一級美術(shù)師。

1981年至2 0 0 0年為部隊(duì)軍旅畫家,轉(zhuǎn)業(yè)地方后繼續(xù)從事專業(yè)創(chuàng)作。后入職上海書畫院,歷任書畫院副院長、執(zhí)行院長、藝術(shù)總監(jiān)、院長。

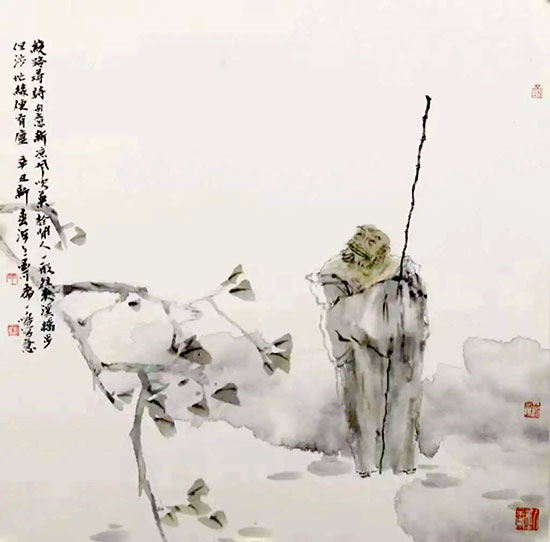

著有《丁一鳴水墨畫集》、《丁一鳴人物小品集》、《丁一鳴畫集》、《點(diǎn)丁集》(一、二)。作品多次入選全國和全軍美術(shù)大展并獲獎。代表作品有《凈》、《海角》系列、《龍骨》系列、《海的鳴響》系列等。作品《幽居圖》被中國人民革命軍事博物館收藏。2003年7月在上海新天地會所舉辦個(gè)人畫展,2019年12月在上海諾·藝站空間舉辦個(gè)人畫展。

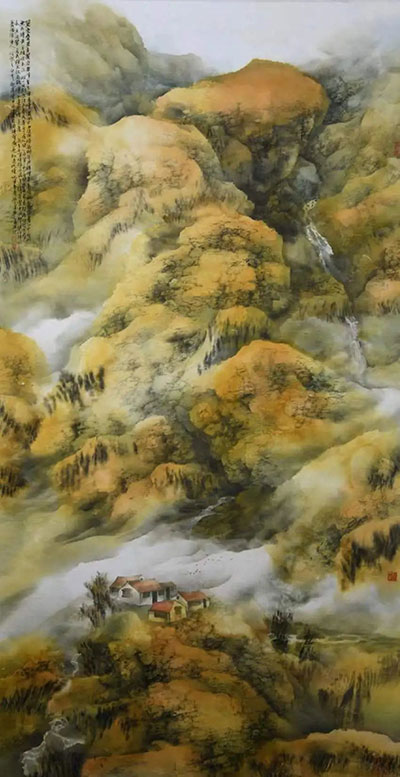

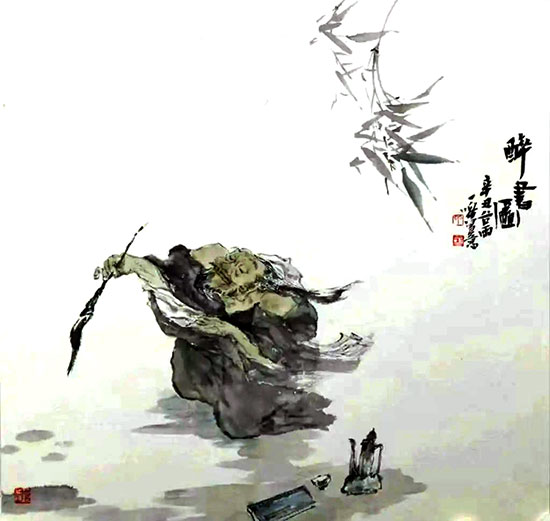

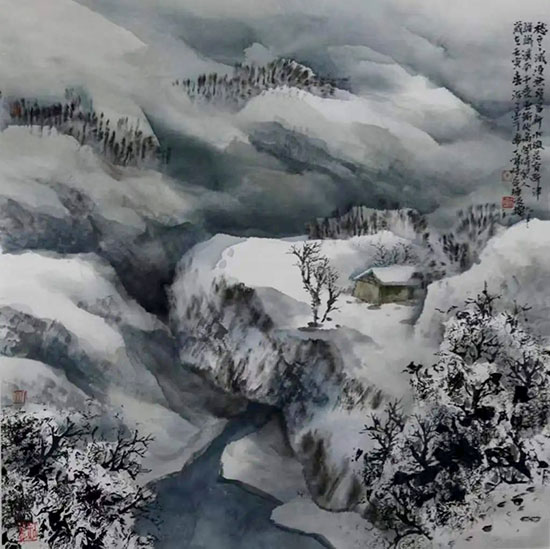

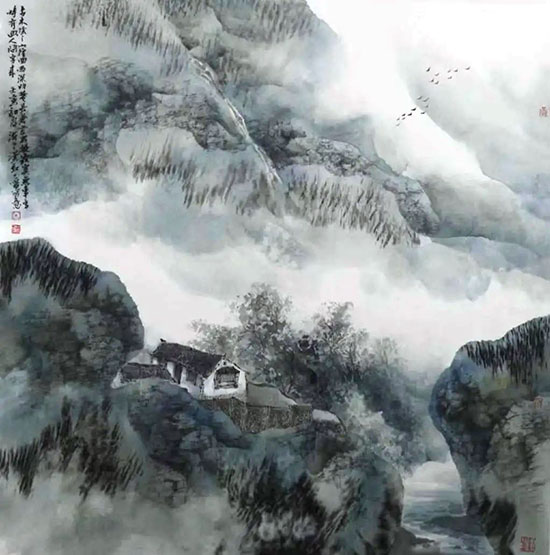

丁一鳴的畫風(fēng)從理性的整體構(gòu)建快速反撥到“一生二,二生三,三生萬物”的感性暢發(fā),秉性中育化出來的中和筆性,惝恍靈澤,隨機(jī)生發(fā),初不如是而忽如是,在條理性的斯文和水墨無序散漫中對每個(gè)閃光核子的拿捏,使作品找到了最私密的表述方式。在揚(yáng)抑、復(fù)迭、融合中發(fā)散出內(nèi)蘊(yùn)的豐富性和技巧的專業(yè)難度。

純粹的理性法則只有在充滿感性激情的藝術(shù)家通過詩韻意象去自由演繹才能進(jìn)入游于藝的境界。

丁一鳴的作品,堅(jiān)持守望著道、器二元并存的原則,但又不為形器所羈,在技法層面完全打破了傳統(tǒng)中勾、皴、擦、染的流程,水墨在相濟(jì)相生,拖泥帶水之間進(jìn)入物我雙泯的狀態(tài),使作品熟中有生,在看似不經(jīng)意中挖掘到出人意表的驚喜。

水能瞬息萬古,徒生氤氳,也能迷緒小術(shù),陷于機(jī)巧。用水是丁一鳴創(chuàng)作的一大亮點(diǎn),他的用水是物隨水生,并非水為物化,也就是說水墨交融中畫家往往即興遷想。筆下之畫是和積累于胸的丘壑人物相遇的跡化,畫家從甲到乙,再從乙到丙不在一個(gè)預(yù)先設(shè)定的路線上,他會峰回路轉(zhuǎn)、會柳暗花明、會絕地反擊。一句話,在不期然而然中獲得情感的宣泄和生命的留駐。

現(xiàn)代人無奈地把中國畫作為盡性、馳神的介質(zhì)來實(shí)現(xiàn)對未知世界的叩問,在兼容、變通中建立起一個(gè)開放的筆墨系統(tǒng)和語言程序。這也是丁一鳴中國畫創(chuàng)新的底線,而眼下太多的“圖式崇拜”試圖以純粹的個(gè)體智慧在傳承的割裂中作膚淺的切入,突兀,生硬、怪異地混裝在一個(gè)先驗(yàn)的圖式之中以訴求廉價(jià)的創(chuàng)新。

在此情勢下能夠把握中國畫“道”和“筆性”的賾性所涵攝的形而上的德性彰顯及文化種性來完成現(xiàn)代審美的遷徙,就顯得更加艱難而可貴。

丁一鳴正是這條道上沉著而出色的行走者。

【免責(zé)聲明】:凡注明 “中國美術(shù)大觀網(wǎng)” 字樣的圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請保留 “中國美術(shù)大觀網(wǎng)” 水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源“中國美術(shù)大觀網(wǎng)”;凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國美術(shù)大觀網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其作品內(nèi)容的實(shí)質(zhì)真實(shí)性負(fù)責(zé),轉(zhuǎn)載信息版權(quán)屬于原媒體及作者。如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉(zhuǎn)載請注明出處:http://m.669903.cn/opinion/588.html