把美術創作寫到民族復興的歷史上

文|陳正豪

青春力量 時代建功

陳正豪 ( B.1997廣西桂林 ) 2020年畢業于四川美術學院油畫系,獲學士學位;2023年畢業于四川美術學院油畫系,獲碩士學位,師從龐茂琨教授。

陳正豪的繪畫藝術語言圍繞當代社會語境中青年潛在的心理狀態展開。藝術家從自身出發,通過對清醒與夢境之間的狀態中所浮現的形象進行描繪,從而將意識劇場中的角色一一帶出,在虛掩的畫面里上演平行于現實卻又具有強相關性的敘事,以表現當代青年群體內心深處翻涌的情緒與思考,并在碎片化的景觀中嘗試尋找自我的投影。

《換來的滿足》90x67 布面油畫

《練習曲·2》布面丙烯 100x120

《默顧·后翼棄兵》布面油畫60x50

《默顧·派對后的寂滅》布面油畫50x60

《默顧·微光沐浴》布面油畫60x50

《入眠·短晝》布面油畫150x200

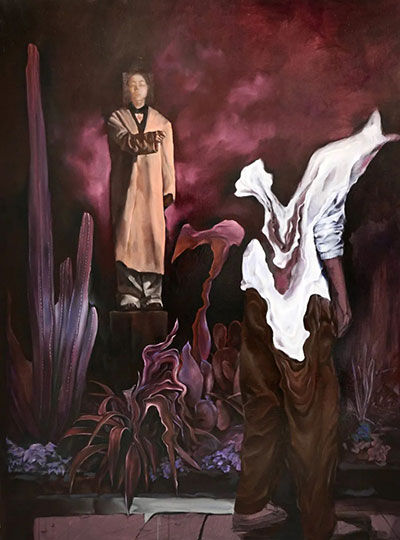

《入眠·嫣叢》布面油畫150x200

《入眠·子夜》布面油畫 150x200

《散落的面孔》布面油畫50x120

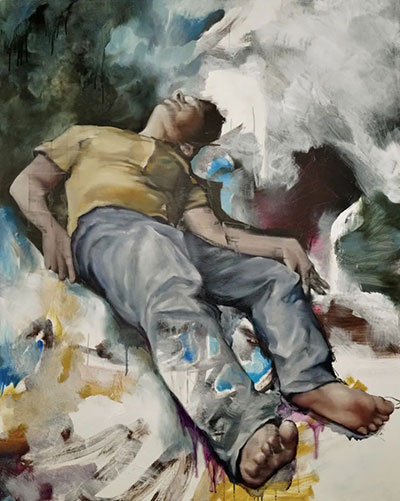

《他與他無解的睡眠》150x120 布面油畫2023

《入眠·流放》150x200 布面油畫 2023

《入眠·夜梟》138x180 布面油畫2023

陳正豪:怪誕無相,色即是空

文|王穎

陳正豪的繪畫有呈現為兩個維度,代表了藝術家對圖像的兩種關照。其一,是對人物主體表現方式的探索,其二是對場景的研究。

陳正豪對人物肖像的探索著眼于結實的造型如何溶于圖像介質當中。在《換來的滿足》和《他與他無解的睡眠》中,藝術家都選擇了模特仰面的視角。在這些作品中,人物本來的面貌被刻意回避了。藝術家的學院派功底無疑為他選擇這種特殊視角的人體解剖關系提供了底氣,但藝術家并未沉迷于學院派的規訓。他選擇了部分五官的夸張描繪來塑造戲劇性的張力,在《他與他無解的睡眠》中表現為仰面的鼻子和鼻孔,在《換來的滿足》中則重點描繪人物裂開的嘴角和牙齒。《明日仍是陰天》中,完整的人物輪廓和面部鏤空的對比則使空間發揮了類似面部肌肉的作用,面部并未被完整描繪,但人物的神態仍不失生動。這種對空間的敏感運用在也體現《默顧》這個系列中,單獨的人物融入背景中,人物的“本相”變得不可辨認,這是藝術家有意而為之。在這個系列中,對面孔的回避更加篤定,同時生發出對圖像介質的關注。雖然這種涂抹的痕跡容易讓觀眾想到當代繪畫的慣用手法,這來自于對照片等圖像媒介的廣泛使用,但致敬大師并非藝術家本意。藝術家的關注點在于溶于圖像介質中的人物和視覺界面的張力關系。《默顧》系列中,藝術家仍然沒有放棄解剖結構關系,《默顧·派對后的寂滅》中對眼睛的優選關系、《默顧·后翼棄兵》中人物微張的豐潤嘴唇和《默顧·微光沐浴》中面部結構的刻畫都體現了這點。而空間與人物的張力關系正是體現在通過結構塑造達成對平面性的反抗,這和純粹描繪照片的圖像介質效果是不同的。

陳正豪創作的另一主線是對空間性與場景性關系的探求。《練習曲》系列算是前奏,《圓覺》系列中大膽地破壞了造像的形體完整性,通過筆觸的排布提示出繪畫介質的存在,造像融匯于筆觸,寓于空間關系中,倒是暗合“凡所有相,皆是虛妄,若所見諸相非相,即見如來”的佛教觀念,不執著于“色身”的完整,將“無”以對“有”的否定提示出來。在《入眠》系列中,空間性有了發展成場景性的可能,藝術家用類似的筆觸和手法描繪衣褶和道具,使觀眾無法忽視人物和道具的趨同性關系,二者被放到同樣的類似舞臺劇角色的地位,不過人物是主角,其他填充空間的道具是配角,二者的關系是情節性的而非單純位置區別。藝術家對人物面孔的回避也是在塑造這種情節關系,觀眾不要太關注某個主角,而是要把注意力放到此場景中的情節張力中,怪誕之感由此產生。

陳正豪的創作雖然表現為兩種對圖像的關照,但在實際作品中二者呈現為“你中有我,我中有你”的狀態,這種圖像的張力使作品更具“嚼勁”,意味深長。

【免責聲明】:凡注明 “中國美術大觀網” 字樣的圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留 “中國美術大觀網” 水印,轉載文字內容請注明來源“中國美術大觀網”;凡本網注明“來源:XXX(非中國美術大觀網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其作品內容的實質真實性負責,轉載信息版權屬于原媒體及作者。如轉載內容涉及版權或者其他問題,請投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉載請注明出處:http://m.669903.cn/interview/222.html