把美術(shù)創(chuàng)作寫到民族復(fù)興的歷史上| 張承志專訪

把美術(shù)創(chuàng)作寫到民族復(fù)興的歷史上

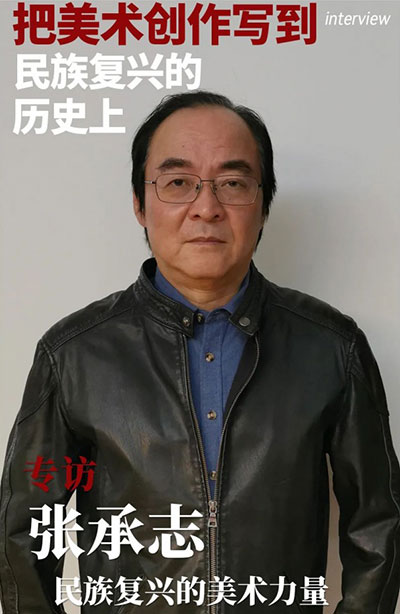

張承志

民族復(fù)興的美術(shù)力量

張承志,1982年畢業(yè)于南京藝術(shù)學(xué)院,現(xiàn)為南京藝術(shù)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。教育部動(dòng)畫數(shù)字媒體本科專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員,中國美術(shù)家協(xié)會(huì)漆畫藝委會(huì)委員,江蘇省美術(shù)家協(xié)會(huì)壁畫藝委會(huì)主任。

展覽

1984年 第六屆全國美展,北京

1986年首屆中國漆畫展,北京

1987年 中國現(xiàn)代漆畫巡回展,莫斯科

1991年 現(xiàn)代中國漆畫展,東京

1991年 中日現(xiàn)代漆藝展,福州

1993年 石川國際漆藝展,石川

1994年 韓中漆藝交流展,漢城

2002年 首屆中國漆畫學(xué)術(shù)提名展,廣州

2005年 從河姆渡走來——2005中國現(xiàn)代漆藝展,北京

2008年 中日韓現(xiàn)代漆藝研究,福建

2010年 湖北國際漆藝三年展,湖北

2013年 「香港藝術(shù):開放·對(duì)話」展覽系列V,原道——中國當(dāng)代藝術(shù)的

新概念,香港

2016年 湖北國際漆藝三年展,湖北

2021年 中國美協(xié)漆畫藝委會(huì)委員作品展,山東

獲獎(jiǎng)

2004年 第十屆全國美展,漆畫、壁畫銀獎(jiǎng),北京

2009年 第十一屆全國美展,壁畫銅獎(jiǎng),北京

《天際行》 70×70cm

使傳統(tǒng)漆藝成為當(dāng)代藝術(shù)的一種中國方式,是人數(shù)稀少、主張繁多的漆藝界中具有現(xiàn)代性意義的一個(gè)學(xué)術(shù)方向,張承志就是這樣一個(gè)自覺地把自己的漆藝研究置身于當(dāng)代語境的漆藝家。

中國漆藝在上世紀(jì)下半葉走過了史無前例的兩大歷史進(jìn)程:一是使漆藝從民間轉(zhuǎn)移至高校成為一門學(xué)科;二是漆藝從工藝美術(shù)轉(zhuǎn)換成當(dāng)代藝術(shù)的一種表達(dá)方式。前一進(jìn)程是傳統(tǒng)工藝和文化資源如何建構(gòu)成一種語言和價(jià)值體系,它關(guān)注的是漆語言形式的現(xiàn)代性;后一進(jìn)程是如何使漆藝從唯美和固步自封的圈子中走向思想和自由的批判,它強(qiáng)調(diào)的是用媒材演繹的思想者的素質(zhì),它關(guān)注的是漆語言表達(dá)的現(xiàn)代性。

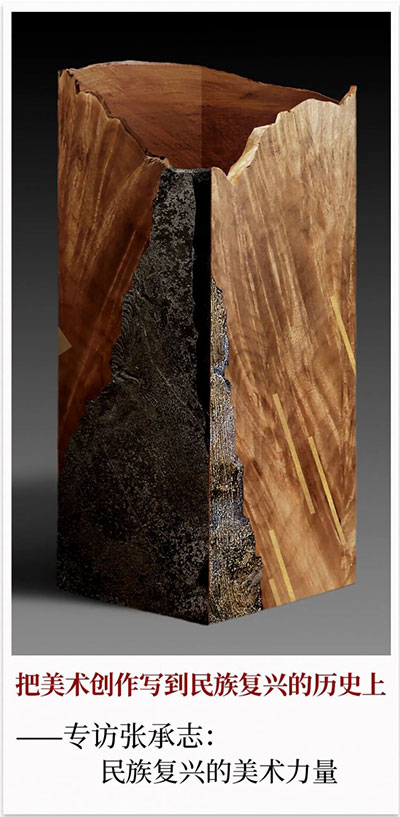

《器》-2 45×18cm

張承志親歷了漆語言內(nèi)外現(xiàn)代性的兩大進(jìn)程。上世紀(jì)末,當(dāng)國、油、版、雕在八五美術(shù)新潮的影響下,在短暫的時(shí)段中把西方現(xiàn)代主義近百年的藝術(shù)樣式如饑似渴地借鑒了一番:從透視法、全因素的傳統(tǒng)繪畫樣式的圍城中出走,紛紛向單因素的實(shí)驗(yàn)方向解構(gòu)。

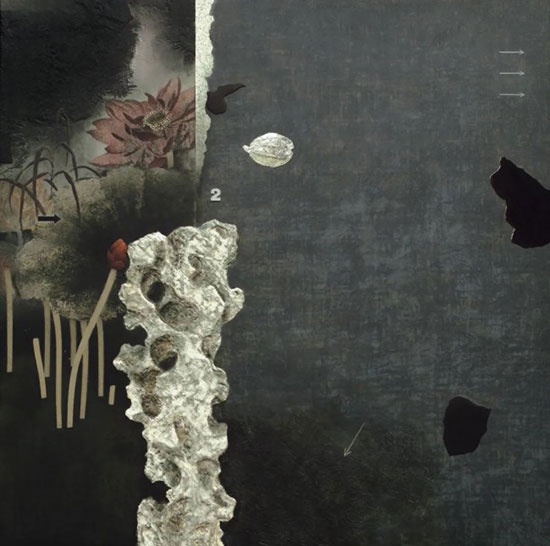

《天籟》 180×180cm

而此時(shí)漆畫正向傳統(tǒng)繪畫樣式的圍城中進(jìn)發(fā),為獲得全因素的繪畫能力和畫種地位的確立而努力,這種因畫種發(fā)展歷史階段不同而形成的“圍城情境”,和作者稀少導(dǎo)致學(xué)術(shù)觸及點(diǎn)的疏落,使漆藝界對(duì)藝術(shù)與文化的思考總有脫節(jié)的感覺,并使漆藝家研究漆語言現(xiàn)代性的諸多問題時(shí),往往同時(shí)面對(duì)漆藝前現(xiàn)代、現(xiàn)代與后現(xiàn)代的不同語境與主張。

《殘磚》100×30cm

漆藝既是個(gè)在數(shù)千年的婉延中在禮用、日用和藝用充分發(fā)展的古老藝術(shù);又是一個(gè)在當(dāng)代語境的思考和實(shí)踐中未被充分展開的傳統(tǒng)媒材,因?yàn)檫€未充分展開,人們對(duì)未知的東西總是充滿幻想主意叢生,更因?yàn)閭鹘y(tǒng)愈悠久,工藝愈龐雜,中國精神的“器”之觀,愈容易被工藝的“器”之觀所淹沒。

《紙飛機(jī)》 70×70cm

所以人們對(duì)漆藝如何發(fā)展:是禮用,日用?還是藝用?等古代早已百花齊放并行不悖的基本問題上,對(duì)漆藝家提出源于自身的有限實(shí)踐和理解產(chǎn)生的主觀導(dǎo)向,于是人們看到在拯救中國漆藝的諾亞方舟上,有著各種不同航向的主張?jiān)谔?hào)召僅有的一批藝人與漆藝家:時(shí)而劃向東、時(shí)而飄向西,人們?cè)诒娬f紛紜的價(jià)值觀和可能性中向各自的方向打轉(zhuǎn)、摸索……

《器》-1 50×16cm

張承志超脫地遠(yuǎn)離這紛擾的學(xué)術(shù)糾紛,他是個(gè)始終聽從自己內(nèi)心的召喚、堅(jiān)持自己獨(dú)立的文化判斷力的漆藝家。他介入了漆語言形式現(xiàn)代性的研究,編撰了《中國古漆器》,參與了漆文化再生和藝術(shù)創(chuàng)造的學(xué)科建構(gòu)的基礎(chǔ)工作。他關(guān)注有關(guān)漆文化的藝術(shù)感覺和精神價(jià)值的闡述,“中國人發(fā)明漆器與玉器,為各文化所獨(dú)有;因?yàn)槠崤c玉說明了中國文化的人文本質(zhì)。玉器就不必多說了,自古以來,中國對(duì)玉質(zhì)的描述就是相當(dāng)于君子的特質(zhì)。那種半透明的、質(zhì)堅(jiān)而韌、溫而潤的感覺,具有高度的象征性。漆器實(shí)與玉同樣具有溫潤的特點(diǎn)。”〔漢寶德《中國的建筑與文化》P37〕

《煙雨江南》 200×50cm×5

張承志作為漆藝家中的玉器愛好者,顯然對(duì)漆器潤如玉的質(zhì)感深有體會(huì)。漆工藝習(xí)慣于使器物的表面達(dá)到平、光、亮的程度并使其溫潤如玉,其工精湛者有川、閩漆藝,而其代表性的人物沈福文和李芝卿分別學(xué)于“松田漆器研究所”及“長崎美術(shù)工藝專科學(xué)校”。這使川閩漆藝在平光亮潤如玉上有著日本漆藝的影子。

《卷》-2 70×60cm

從張承志的漆藝作品中顯然看不到四川和福建漆藝的痕跡,他的漆藝是在濃郁的吳地文化的浸泡中獨(dú)自形成的,他吸納的是江南文化的整體氣息,其中不僅有吳地江都漆藝的影響;他那彌漫在平面、立體與器型中一以貫之的素調(diào)子,顯然是僅僅屬于他的素雅的有如江南水墨韻味的漆藝;而真正對(duì)他語言質(zhì)感的形成產(chǎn)生重要影響的恰恰是他對(duì)漆器潤如玉的深刻的理解。

《化石no-2》60×60cm×4

他解讀古玉在時(shí)光的長河中形成的蛀孔、蝕斑、銅沁、血沁、黃斑、土沁等各種沁色和皮殼所帶來的遠(yuǎn)古的氣息和滄桑感,使他對(duì)材料的歷史感有一種特別的敏感,哪怕是溫潤如玉的漆,人們也很難在他的漆藝作品中看到華麗精美的色塊。

《千佛》

他象躲開新玉般地避開漆藝中一味追求平光亮的漂亮質(zhì)感,盡管它也溫潤如玉,但從光到亞光到粗澀都可以表達(dá)人的不同感情,同樣的有平光的潤、亞光的潤、也有被漫長的月歲和無數(shù)造化及人為作用下形成的粗澀的潤,以及澀、麻、滑、皺等無數(shù)的質(zhì)感,都與潤、光的不同層次一樣可以觸發(fā)人們不同的文化直覺。

《當(dāng)代漆藝語境中的張承志》節(jié)選——陳勤群

【免責(zé)聲明】:凡注明 “中國美術(shù)大觀網(wǎng)” 字樣的圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請(qǐng)保留 “中國美術(shù)大觀網(wǎng)” 水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請(qǐng)注明來源“中國美術(shù)大觀網(wǎng)”;凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國美術(shù)大觀網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其作品內(nèi)容的實(shí)質(zhì)真實(shí)性負(fù)責(zé),轉(zhuǎn)載信息版權(quán)屬于原媒體及作者。如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)或者其他問題,請(qǐng)投訴至郵箱zgmsdg@126.com。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.669903.cn/interview/182.html